Author Archive

【横浜市青葉区・70代女性】「手続きが速くて驚いた」行政書士ご紹介の相続登記

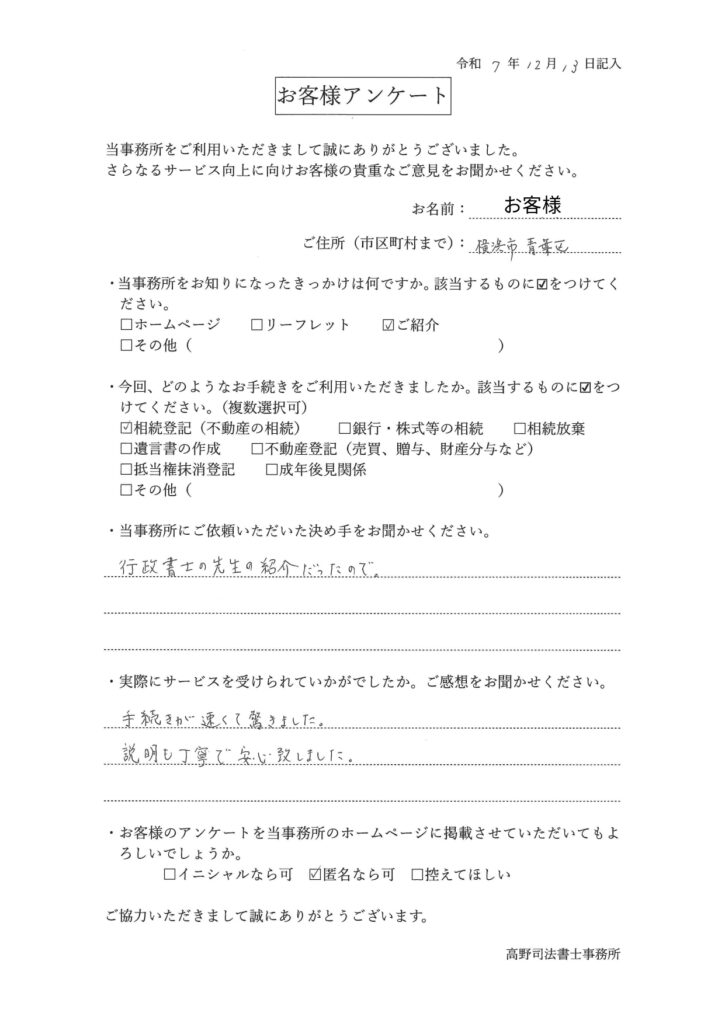

お名前: 匿名希望

年代・性別: 70代・女性

お住まい: 横浜市青葉区

ご相談内容: 相続登記(不動産の相続)

・当事務所をお知りになったきっかけは何ですか。該当するものに☑をつけてください。

☑ご紹介

・今回、どのようなお手続きをご利用いただきましたか。該当するものに☑をつけてください。(複数選択可)

☑相続登記(不動産の相続)

・当事務所にご依頼いただいた決め手をお聞かせください。

行政書士の先生の紹介だったので。

・実際にサービスを受けられていかがでしたか。ご感想をお聞かせください。

手続きが速くて驚きました。説明も丁寧で安心致しました。

・お客様のアンケートを当事務所のホームページに掲載させていただいてもよろしいでしょうか。

☑匿名なら可

当事務所からのコメント

この度は、数ある事務所の中から高野司法書士事務所にご相談いただき、誠にありがとうございました。

今回は行政書士の先生からのご紹介で、横浜市青葉区の不動産相続(相続登記)のお手伝いをさせていただきました 。 相続登記は義務化も始まり、お急ぎのケースも増えております。今回「手続きが速くて驚いた」とのお言葉をいただけたことは、迅速な対応をモットーとする当事務所として大変嬉しく思います 。

また、難しい法律用語を使わず、「丁寧で安心できる説明」を心がけておりますので、その点をご評価いただけたことも励みになります 。

当事務所では、横浜市青葉区を中心に、地域に根差した相続手続きのサポートを行っております。今後も、専門家ネットワークを活かし、皆様のお困りごとをスムーズに解決できるよう努めてまいります。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

【横浜市青葉区・60代女性】「丁寧で信頼できる」と相続登記のご感想をいただきました

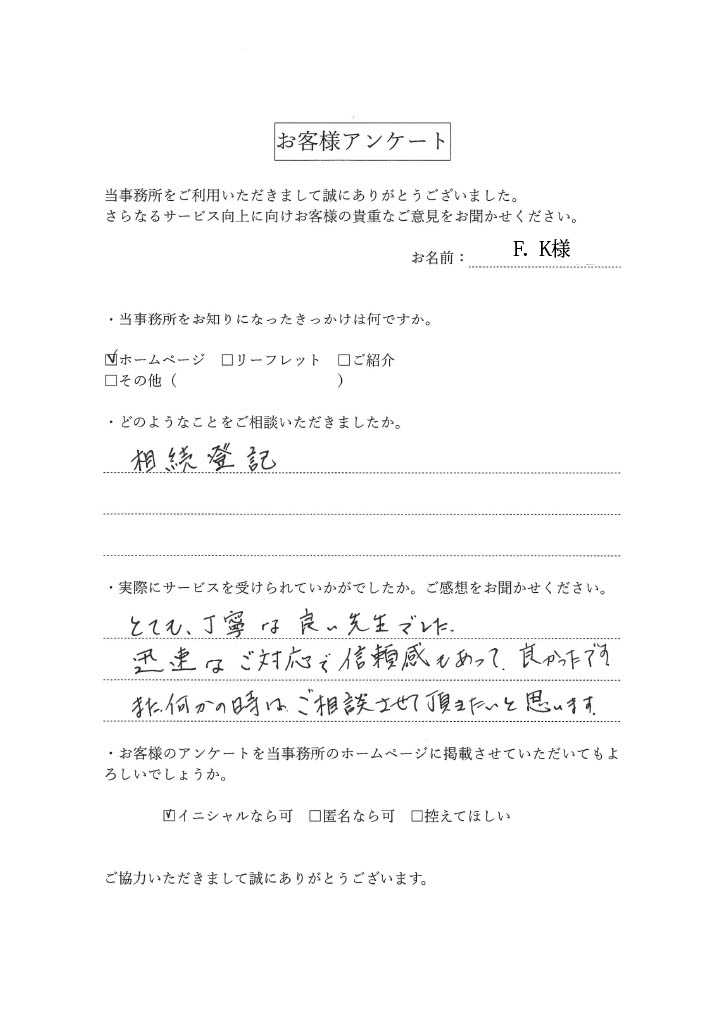

お名前: F.K様

ご住所: 横浜市青葉区

年代・性別: 60代・女性

ご相談内容: 相続登記(不動産の相続)

・当事務所をお知りになったきっかけは何ですか。

☑ホームページ

・どのようなことをご相談いただきましたか。

相続登記

・実際にサービスを受けられていかがでしたか。ご感想をお聞かせください。

とても、丁寧な良い先生でした。 迅速なご対応で信頼感もあって、良かったです。 また、何かの時は、ご相談させて頂きたいと思います。

・お客様のアンケートを当事務所のホームページに掲載させていただいてもよろしいでしょうか。

☑イニシャルなら可 F.K様

当事務所からのコメント

F.K様、この度は当事務所に相続登記のご相談をいただき、誠にありがとうございました 。 また、大変温かいメッセージをお寄せいただき、心より感謝申し上げます 。

相続の手続きは複雑で不安を感じる方も多いですが、F.K様に「迅速な対応で信頼感があった」と感じていただけたことは、司法書士として何よりの励みになります 。

「また何かの時は相談したい」というお言葉に応えられるよう 、これからも地域の皆様に寄り添った丁寧なサポートを続けてまいります 。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

【相続】どこの証券会社かわからない…「ほふり」を使った株式調査

家族が亡くなった後、遺産を整理していると「株をやっていたと聞いたことはあるが、どこの証券会社を使っていたのかさっぱりわからない」という事態に直面することがあります。かつてのような紙の株券は2009年に電子化され、現在はすべてデータで管理されているため、手がかりがないと調査は困難を極めます。

そのようなときに頼りになるのが、日本の証券決済インフラを一手に担う証券保管振替機構(通称:ほふり)です。本記事では、証券会社が不明な株式を調査するための「ほふり」への開示請求について、手続きの流れや必要書類をわかりやすく解説します。

1.証券会社がわからない…そんな時の救世主「ほふり」とは?

「ほふり」とは、証券保管振替機構の略称です。日本で唯一の振替機関として、上場企業の発行する株式や投資信託などの権利を電子的に一括管理しています。

2009年(平成21年)の株券電子化以降、上場株式はすべてデジタルデータとしてこの機構に登録されるようになりました。そのため、亡くなった方(被相続人)がどこの証券会社に口座を持っていたとしても、「ほふり」に問い合わせれば、その口座が開設されている金融機関名を特定できるという仕組みです。

近年、新NISAの普及やスマートフォン証券の台頭により、ご家族に投資状況を知られないまま証券口座を保有している方も少なくありません。そのため、相続発生時に「ほふり」への調査依頼を行うケースが実務上増えています。

2.「ほふり」への開示請求でわかること・わからないこと

調査を始める前に、まず開示請求によって何が判明し、何が判明しないのかを正しく理解しておく必要があります。

確認できる情報

- 口座が開設されている金融機関名(証券会社や信託銀行など)の一覧

- 口座管理機関ごとの「加入者口座コード」

確認できない情報

- 保有している株式の銘柄名

- 株式の保有残高や評価額

- 過去の取引履歴

- 非上場株式や外国株式の口座情報(原則として対象外)

つまり、「ほふり」はあくまで「どこに口座があるか」を教えてくれる窓口であり、具体的な中身については、判明した証券会社に対して個別に問い合わせる必要があります。

3.開示請求ができる人は誰?

大切な個人情報を扱うため、誰でも請求できるわけではありません。相続において請求が認められているのは、主に以下の方々です。

1. 法定相続人(亡くなった方の配偶者や子供など)

2. 法定相続人の法定代理人(親権者や成年後見人など)

3. 法定相続人から委任を受けた任意代理人(司法書士や行政書士など)

4. 遺言執行者(遺言書で指定された人)

内縁のパートナーや、相続権のない親族は直接請求することができないため注意が必要です。

4.手続きの具体的な流れ

「ほふり」への調査は、すべて郵送で行います。窓口での受付や、電話・メールによる回答は一切行われていません。

ステップ1:必要書類の準備

まず、機構のホームページから「登録済加入者情報開示請求書」をダウンロードし、必要事項を記入します。あわせて、相続関係を証明する書類を揃えます。

ステップ2:書類の郵送

準備した書類を、東京都中央区にある「証券保管振替機構 開示請求事務センター」へ郵送します。重要書類が含まれるため、書留やレターパックなどの記録が残る方法が推奨されます。

ステップ3:結果の受取と費用の支払い

書類に不備がなければ、通常3週間から1ヶ月程度で結果が届きます。結果は「代金引換郵便(簡易書留)」で送られてくるため、その際に郵便局員へ手数料を支払って受け取ります。

5.開示請求に必要な書類(相続人が請求する場合)

手続きには多くの必要書類が必要です。2023年2月以降、多くの確認書類が「原本不可・すべてコピー」での提出に変更されました。原本を郵送しても返却されないため、必ずコピーを準備してください。

主な必要書類は以下の通りです。

• 開示請求書(機構指定の様式。氏名・住所ごとに作成)

• 請求者(相続人)の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード表面など)

• 被相続人と請求者の関係を示す書類

- 法定相続情報一覧図の写し(これがあれば戸籍は不要。手数料も安くなります)

- または、被相続人の死亡と相続関係がわかる「戸籍謄本等」のコピー

• 被相続人の住所確認書類のコピー(住民票の除票、戸籍の附票、証券会社からの郵便物など)

6.調査にかかる費用

開示請求には手数料がかかります。

• 基本料金:1件につき 6,050円(税込)

• 割引制度:法定相続情報一覧図を提出すると、1,100円割引(4,950円)になります。

• 追加料金:複数の住所や旧姓で調査を希望する場合、2件目以降は1件あたり1,100円が加算されます。

例えば、現住所と1つ前の住所の両方で調べたい場合は、計7,150円が必要です。なお、調査の結果「該当なし」だった場合でも、費用は発生します。

7.ここが盲点!「信託銀行の特別口座」とは?

「ほふり」から届いた結果通知書に、見慣れない「信託銀行」の名前が記載されていることがあります。これは「特別口座」と呼ばれ、株券電子化の際に証券会社に預けていなかった株式を、会社側が仮の口座として用意したものです。

特に、単元未満株(端株)と呼ばれる100株に満たない端数の株は、この特別口座で管理されていることが非常に多いです。この場合、証券会社からの案内が届かないため家族が気づきにくく、「ほふり」の調査で初めて判明することも珍しくありません。

8.調査結果が出た後のステップ

「ほふり」の調査はあくまで「スタートライン」です。口座のある証券会社が判明したら、次は以下の手続きを進めます。

1. 各証券会社へ連絡:名義人が亡くなったことを伝え、相続用の書類一式を請求します。

2. 残高証明書の取得:亡くなった当日の保有銘柄や時価評価額を確認するために必要です。

3. 相続用口座の開設:株式をそのまま引き継ぐ場合、相続人自身の証券口座が必要です。

4. 名義変更(移管):必要書類を提出し、被相続人の口座から相続人の口座へ株式を移します。

9.確実な遺産調査で、安心できる相続手続きを

株式の相続手続きは、まず「どこの証券会社か」を特定することから始まります。手がかりがなくても「ほふり」の開示請求を活用すれば、道筋が見えてきます。ただし、書類の不備による差し戻しや、判明した後の複数の金融機関とのやり取りは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。

「仕事が忙しくて平日に動けない」「戸籍集めが複雑で挫折しそう」「とにかく漏れなく正確に調査したい」 そんな時は、相続手続きの専門家である司法書士への相談を検討してみてください。

高野司法書士事務所は、相続・遺言手続きを専門とする事務所として、これまで多くの株式調査・名義変更をサポートしてまいりました。 面倒な「ほふり」への開示請求から、戸籍の収集、判明した証券会社とのやり取り、そして不動産の相続登記(名義変更)まで、相続手続きをワンストップでまるごと代行いたします。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

誰も住まない実家…空き家放置が招くリスク

親の家を相続したものの、遠方に住んでいる、忙しい、または「いつか使うかもしれない」といった理由で、実家をそのまま放置している方は少なくありません。しかし、この「とりあえず放置する」という選択こそが、将来的に大きな金銭的・法的リスクを招く最大の原因となります。思い出の詰まった大切な実家は、適切に対処しなければ、やがて「負動産」へと姿を変えてしまうのです。

この記事では、空き家を放置することで所有者が直面する深刻なリスクを分かりやすく解説し、そのリスクを回避するために今すぐ取るべき具体的な行動についてご説明します。

1.日本の空き家問題の現状と背景

現在、日本の空き家問題は深刻化の一途をたどっています。総務省の調査によると、2023年時点で全国の空き家総数は約900万戸にのぼり、これは全住宅の約13.8%と過去最高を更新しました。これは、日本の住宅のおよそ7戸に1戸が空き家であることを意味します。

空き家が増える背景には、少子高齢化と人口の都市集中という社会構造の変化があります。子が都市部で生活基盤を築いているため、親が亡くなっても実家に戻る必要がなく、空き家のまま放置されるケースが増加しています。また、相続が発生した際、兄弟姉妹の間で活用方針について話し合いがまとまらず、不動産が「塩漬け」状態になってしまうことも、放置が続く大きな要因です。

2.空き家放置が招く3つの深刻なリスク

管理されていない空き家は、所有者自身だけでなく、地域社会全体に多くの悪影響を及ぼします。リスクは「安全」「経済」「法務」の3つの側面から考える必要があります。

1. 倒壊・犯罪につながる「安全リスク」

① 老朽化による倒壊・破損と損害賠償責任

人が住まなくなった家は換気や清掃が行われず、湿気やカビにより建物の劣化が想像以上に早いスピードで進みます。特に木造住宅は、湿気や雨漏り、シロアリの被害を受けやすく、柱や基礎の耐久性が急速に低下します。 老朽化した建物が地震や台風などの自然災害で倒壊したり、屋根材や外壁が飛散したりして、隣家や通行人に被害を与えた場合、所有者は民法上の損害賠償責任を問われる可能性があります。管理不備が原因と見なされると、数千万円から数億円といった高額な賠償金を請求されるケースも想定されます。

② 衛生環境の悪化と近隣トラブル

放置された建物や庭には雑草が伸び放題となり、ネズミ、ハクビシン、ハチ、ゴキブリといった害虫や害獣の格好の住処となります。これらの生物が繁殖すると、悪臭や衛生上の問題が発生し、近隣住民の生活環境に深刻な悪影響を与えます。雑草や庭木が隣地に越境し、苦情やトラブルの原因になることも頻繁に発生します。

③ 放火・不法侵入など犯罪の温床に

人の出入りがない空き家は、不法投棄や不法侵入、放火といった犯罪のターゲットにされやすい傾向があります。特に敷地内にゴミや枯れ草が放置されていると、火災のリスクがさらに高まります。空き家が犯罪者の拠点に使われるなど、地域の治安悪化につながり、近隣住民に多大な不安を与えることになります。

2. 資産を蝕む「経済リスク」

④ 固定資産税が最大6倍になる恐れ

住宅が建っている土地には、固定資産税が軽減される「住宅用地の特例」が適用されています。しかし、空き家の管理が不十分であると自治体から「特定空き家」に指定され、改善の「勧告」を受けると、この優遇措置が解除されてしまいます。 その結果、土地にかかる固定資産税は更地と同等の扱いとなり、税額が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。この税負担の増加は、所有者にとって最も直接的で深刻な経済的リスクです。

⑤ 資産価値の急激な下落と維持費用の負担

空き家を放置し老朽化が進むと、売却しようとしても「再利用に多額の費用がかかる」と判断され、買い手がつきにくくなります。結果として、大切な資産が「負の遺産」に変わってしまうリスクがあります。さらに、売却や活用ができなくても、所有し続ける限り、固定資産税のほかに、火災保険料、定期的な清掃、草刈り、簡単な修繕など、年間で数十万円に及ぶ維持費用が継続的に発生します。

3. 将来を閉ざす「法務リスク」

⑥ 特定空き家指定による強制措置と過料

倒壊のおそれがある、衛生上有害である、景観を著しく損ねているなどの状態にある空き家は、市町村により「特定空き家等」に指定されることがあります。 特定空き家等に指定された後、改善のための「命令」にも従わない場合には、50万円以下の過料が科される可能性があります。さらに、状況が改善されないときは、自治体が建物の除却などを行う「行政代執行」が実施され、その費用は全額、所有者に請求されることになります。

⑦ 相続登記を怠ることによる権利関係の複雑化

空き家問題の根本には、所有者が亡くなった後に相続登記を行わないまま放置されるという問題があります。2024年4月からは相続登記が義務化されており、相続の開始を知った日から3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の過料の対象となります。 さらに、登記簿上の名義が亡くなった方のままだと、その不動産の売却や解体といった法的な手続きが一切できなくなります。時間が経つと相続人が次々と亡くなり、権利者がネズミ算式に増えていく(数次相続)ため、将来的に売却や活用をしたくても、共有者全員の合意を得ることが極めて困難になります。

3.リスクを回避するための実践的アクションプラン

空き家が「負動産」と化してしまうのを防ぐには、先送りせずに早期の行動が不可欠です。

1. 【最重要】親が元気なうちに家族で話し合う

相続が始まってからでは、親の意向が分からず、兄弟姉妹の間で「売却するのか」「賃貸に出すのか」「誰かが住むのか」といった点について意見が対立し、トラブル(いわゆる「争族」)に発展することがあります。そのため、親が元気なうちに、将来の不動産の扱いについて家族で話し合っておくことが重要な生前対策となります。

2. 空き家を処分・活用する4つの選択肢

将来利用する予定がない場合は、以下の選択肢を検討しましょう。

- 売却して現金化する(最もシンプル): 実家を売却し現金化すれば、固定資産税や管理の負担から完全に解放され、売却益を公平に分割できます。築年数が浅く、劣化が進む前に市場価値を査定して売却することが、資産価値を守るカギです。老朽化物件や早期に手放したい場合は、不動産買取業者に直接売却する「買取」も有効な手段です。

- 賃貸に出して収益化する: リフォームを行って賃貸物件として活用すれば、家賃収入を得ながら、人が住むことで建物の劣化を防ぐことができます。賃貸需要が見込めるエリアであれば、維持費の負担を家賃収入で賄うことが可能です。

- 適切に管理して維持する: 将来的に利用予定がある場合や、すぐに方針を決められない場合は、適切な管理を続けることが必須です。定期的な換気、清掃、草刈りを行い、建物の劣化を抑え、特定空き家に指定されるリスクを回避できます。遠方に住んでいる場合は、専門の空き家管理サービスを利用することも有効です。

- 解体して更地にする: 建物の老朽化が激しい場合は、解体して更地として売却する方が買い手がつきやすい場合があります。ただし、解体費用がかかることと、解体した翌年から固定資産税の軽減措置が解除され、税負担が増加する点には注意が必要です。

3. 相続が発生したら「権利関係」を整理する

相続が発生した場合には、まず相続登記を進め、不動産の名義を相続人へ変更することが重要です。

相続人が複数いる場合で意見がまとまらないときは、遺言書の有無を確認したうえで、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するのかを明確にする必要があります。

4.相続・遺言手続きでお悩みの方へ

当事務所は、相続手続きおよび遺言書作成を専門とする司法書士事務所です。横浜市青葉区を中心に、地域に密着したサポートを行っております。

空き家問題の根本的な解決は、まず不動産の権利関係を正確に整理することから始まります。当事務所では、戸籍の収集から相続登記の申請、相続人全員の合意形成(遺産分割協議)のサポートまで、法律専門家でなければ対応が難しい煩雑な手続きを一括して代行いたします。

また、当事務所は空き家問題解決のハブ(拠点)として、不動産会社など各分野の専門家と連携した体制を整えております。そのため、不動産の売却や活用を含めた最適な出口戦略についても、安心してご相談いただくことが可能です。

さらに、ご家族の将来の安心と円満な相続を実現するためには、親御様が元気なうちに行う公正証書遺言の作成や、家族信託の活用といった生前対策が極めて重要です。

ご相談は初回無料で承っております。大切なご実家を「負の遺産」にしないためにも、まずは一度、専門家へご相談ください。その一歩が、将来のご家族の安心と笑顔につながります。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

除籍謄本の取り方マニュアル

遺産相続の手続きを進める際、多くの方が初めて耳にするのが「除籍謄本(じょせきとうほん)」という書類かもしれません。除籍謄本は、故人(被相続人)の法定相続人が誰であるかを確定するために非常に重要な公的書類です。

この書類の収集は相続手続きの最初のステップでありながら、手間や時間がかかることが多く、不慣れな方にとっては複雑に感じられるかもしれません。

ここでは、除籍謄本とは何か、戸籍謄本との違い、そしてスムーズに取得するための具体的な方法を分かりやすく解説します。

1.除籍謄本の基礎知識:戸籍謄本との違い

除籍謄本は、その戸籍に記載されていた人が婚姻、転籍、または死亡などの理由によって全員いなくなった事実を証明する書類です。戸籍から全員がいなくなり、その戸籍が閉鎖された状態を「除籍」と呼びます。

戸籍謄本との違い

除籍謄本とよく似た書類に、戸籍謄本があります。この二つの主な違いは、戸籍内に現在も存命の人が残っているかどうかです。

• 戸籍謄本:現在も有効な戸籍であり、存命の人が一人でも残っている全員分の情報が記載された書類です。

• 除籍謄本:戸籍に記載されていた全員が抜けて、誰もいなくなった状態を証明する書類です。

相続手続きの実務上、亡くなった方(被相続人)の死亡の事実が記載されている戸籍(誰もいなくなり除籍となったものだけでなく、まだ存命の家族が残っている戸籍に死亡の記載がされている場合も含む)を広義的に「除籍謄本」と呼ぶこともあります。しかし、正式には全員がいなくなった戸籍が除籍謄本です。

なお、戸籍の情報が電子化されている自治体では、「除籍謄本」の代わりに「除籍全部事項証明書」という名称で交付されますが、記載内容や法的な効力は同じであり、相続手続きではどちらも問題なく使用できます。

2.除籍謄本が必要になる場面

除籍謄本は、ほぼすべての相続手続きにおいて必要とされます。

最も重要なのは、法定相続人を確定するための調査です。相続手続きを正確に進めるためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍の記録(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など)を連続性をもって収集する必要があります。この連続した戸籍の束を集める過程で、婚姻や転籍、死亡により閉鎖された過去の除籍謄本が欠かせません。

具体的には、以下のような場面で除籍謄本が必要になります。

- 不動産の名義変更(相続登記)

- 銀行預金の解約や名義変更

- 生命保険金の請求

- 相続税の申告

3.除籍謄本の取得方法:どこで取れるか

除籍謄本は、戸籍があった本籍地を管轄する市区町村役場で取得が可能です。

どこで取れる?本籍地以外での取得と広域交付

原則として、除籍謄本を取得できるのは、故人の本籍地のある市役所です。

故人が転籍(本籍地の移動)や結婚を繰り返していると、出生から死亡までに複数の本籍地があることが多く、その都度、それぞれの役所に請求する必要があります。

しかし、2024年3月以降、戸籍法の改正により「広域交付制度」が導入されました。これにより、請求できる人の範囲は限定されますが、本籍地以外の全国各地の市区町村役場の窓口でも、除籍謄本を一括で取得できるようになりました。

この広域交付を利用できるのは、本人、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限られます。兄弟姉妹や代理人は広域交付を利用できません。

取れる人(請求できる人)

除籍謄本には個人の重要な身分事項が記載されているため、誰でも自由に取得できるわけではありません。

原則として、除籍謄本を取得できる人は以下の通りです。

1. 除籍謄本に記載されている人(故人)の配偶者。

2. 除籍謄本に記載されている人の直系尊属(父母や祖父母など)または直系卑属(子どもや孫など)。

3. 上記の人々から委任状で依頼を受けた代理人(弁護士、司法書士などの専門家を含む)。

4. 正当な理由がある第三者(自己の権利行使や義務履行のために必要な場合など。例:債権者が相続人を確認する場合)。

兄弟姉妹など、直系にあたらない傍系の親族が相続人として請求する場合は、自身が相続人であることを証明する戸籍謄本類を提示する必要があります。

窓口または郵送での請求方法

除籍謄本を取得する方法は、主に窓口での申請と郵送での請求の2種類です。

1. 窓口での申請:

(1)本籍地の役所で請求する場合

請求書に記入し、本人確認書類、親族関係を証明できる書類、および手数料(1通750円)を提出します。即日で受け取れる点が最大のメリットですが、平日の開庁時間内に役所へ出向く必要があります。

(2)広域交付制度を利用する場合

本籍地以外の役所でも請求できる制度です。本人確認書類と手数料(1通750円)を提出します。即日交付される場合もありますが、役所によっては後日交付となることがあります。

2. 郵送での請求: 本籍地が遠方で役所へ行くのが難しい場合に有効な方法です。必要書類(請求書、本人確認書類の写し、親族関係を証明する書類、返信用封筒、手数料750円分の定額小為替など)を本籍地の役所に郵送します。郵送の場合は、申請から手元に届くまでに1〜2週間程度かかることがデメリットです。手数料は、郵便局で購入できる定額小為替で支払うのが一般的です。

コンビニ交付については、現在のところ除籍謄本は対象外であり、役所または郵送での申請が必要です。

4.除籍謄本を取得する際の注意点

スムーズに相続手続きを進めるために、いくつか知っておくべき注意点があります。

死亡直後は取得できない

人が死亡し、役所に死亡届が提出されても、戸籍に死亡の事実が反映されるまでには、通常1週間から10日程度の事務処理時間がかかります。そのため、亡くなった直後に除籍謄本を申請しても、まだ情報が反映されておらず、取得できない可能性が高いです。死亡届を提出してから10日ほど経過した後に申請するのが確実とされています。

出生から死亡までの連続性を確認

相続人調査においては、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類をすべて漏れなく集めることが不可欠です。結婚や転籍、法改正などで戸籍が変わるたびに過去の記録(改製原戸籍や除籍謄本)が必要になります。

一つでも書類に漏れがあると法定相続人を確定できず、相続手続きを進められない可能性があります。古い戸籍を遡る際は、前の戸籍の「従前戸籍」の記載を確認しながら、途切れなく書類を集めることが大切です。

古い除籍謄本の判読の難しさ

古い時代に作成された除籍謄本には、手書きで記載されていたり、旧字体や毛筆が使われていたりすることが多く、一般の方が正確に読み解くのは難しい場合があります。

特に相続人調査では、記載内容を正確に理解して次の戸籍の請求先を判断する必要があるため、判読に不安がある場合は、専門家に確認を依頼することが安心です。

5.相続手続きは専門家への依頼が安心

相続手続きの第一歩である戸籍の収集は、見た目以上に複雑で時間を要します。特に、被相続人様の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍を途切れなく集め、その内容を正確に読み解く作業は、専門家でなければ困難を極めるケースも少なくありません。

私たち高野司法書士事務所は、相続・遺言手続きを専門としており、お客様が抱える煩雑な手続きの負担を軽減し、円滑で確実な相続の実現をサポートいたします。

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の収集・読み解きはもちろん、その後の遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)まで、相続手続き全般をワンストップで代行することが可能です。

「どこから手を付けて良いかわからない」「仕事が忙しく、役所に行く時間がない」「古い戸籍の字が読めない」といったお悩みをお持ちであれば、ぜひ一度ご相談ください。相続の専門家が、お客様の不安に寄り添い、確かな知識と経験で全力でサポートさせていただきます。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

遺言書がある場合の相続手続きガイド

故人が遺言書を残されていた場合、その後の相続手続きは、遺言書がない場合と比較して、故人の意思が最大限に尊重されるという特徴があります。遺言書の内容は、民法で定められた法定相続分よりも原則として優先されるため、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)を省略し、円滑に手続きを進められる可能性が高まります。

しかし、遺言書があるからといって全てが自動的に完了するわけではありません。遺言書の種類に応じた法的な手続きや、財産を実際に引き継ぐための複雑な名義変更など、適切な流れを踏む必要があります。

本記事では、法律の専門家ではない方に向けて、遺言書が見つかった際の相続手続きの具体的なステップと、知っておくべき重要な注意点について解説します。

1.遺言書がある場合の相続手続きの「流れ」(ステップ解説)

遺言書がある場合の相続手続きは、主に以下のステップで進行します。

STEP 1:遺言書の種類を確認する

遺言書は大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、種類によってその後の対応が異なります。

• 公正証書遺言:公証人が作成するため、検認手続きは不要です。

• 自筆証書遺言・秘密証書遺言:法務局で保管されているものを除くこれらの遺言書については、原則として家庭裁判所の検認手続きが必要となります。

【重要】 封印された自筆証書遺言や秘密証書遺言を勝手に開封することは、法律により禁止されています(違反すると過料が科される可能性あり)。

STEP 2:他の相続人へ遺言書の存在を知らせる

遺言書を発見した相続人は、その存在を他の相続人全員に速やかに通知する必要があります。遺言書の内容が自分に不利益だからといって隠匿・破棄する行為は、「相続欠格事由」に該当し、相続人としての資格を失うリスクがあるため、絶対に避けなければなりません。

STEP 3:遺言執行者の確認と手続きの実行

遺言書に「遺言執行者」が指定されている場合、その人物が遺言の内容を実現するために必要な全ての行為を行います。預貯金の払い戻しや不動産の名義変更など、煩雑な手続きは遺言執行者が中心となって進めます。相続人は遺言執行者の執行を妨げてはなりません。

指定がない場合は、相続人全員で手続きを行うか、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

STEP 4:財産の名義変更(銀行・不動産)

遺言書の有効性が確認され、検認(必要な場合)が完了したら、具体的な財産の承継手続きに移ります。

預貯金(銀行)の払い戻し・名義変更

銀行などの金融機関で故人の口座の払い戻しや名義変更を行う際は、遺言書、検認済証明書(法務局保管の自筆証書遺言と公正証書遺言の場合は不要)、亡くなった方の戸籍謄本、預金を取得する人や遺言執行者の印鑑証明書など、各金融機関が定める書類を揃えて提出します。遺言書がある場合、原則として遺言により財産を取得する人が単独で手続きできる点がメリットです。

不動産の相続登記

不動産を相続した場合は、法務局で名義を書き換える相続登記が必要です。相続登記は2024年4月1日から義務化されており、取得を知った日から3年以内に申請しないと過料が科される可能性があるため、期限には注意が必要です。

STEP 5:相続税の申告と納税

遺産総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税が必要です。遺言書がある場合でも、この申告義務は変わりません。

2.遺言書があっても「遺産分割協議」が必要になるケース

遺言書は原則優先されますが、その内容を必ずしも守る必要がないケースや、遺言書だけでは手続きが完了しないケースが存在します。

1. 相続関係者全員が同意した場合

相続関係者全員(法定相続人や遺言により財産を受け取る受遺者など)が合意すれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割を自由に決定できます。故人の意思を尊重しつつも、現状に合わせた柔軟な分割が可能です。

全員の合意を将来の紛争防止のため明確にしておくには、遺産分割協議書を作成し、相続人全員(および受遺者等)が署名のうえ実印で押印する必要があります。

2. 遺言書に記載のない財産があった場合

遺言書に全ての財産が記載されておらず、記載漏れの財産が見つかった場合、その財産については法定相続人全員で遺産分割協議を行い、分け方を決めなければなりません。また、遺言書が具体的な財産ではなく、単に相続分の割合(例:長男に8割、次男に2割)のみを指定している場合も、どの財産を誰が取得するかを決めるために協議が必要です。

3.遺言の内容に不満がある場合の「遺留分」の主張

遺言書の内容が特定の相続人を優遇するもので、他の相続人の取り分が極端に少ない場合、「遺留分」という権利を行使することで最低限の遺産取得分を確保できる可能性があります。

1. 遺留分が認められる法定相続人

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に認められている権利です。遺言書によって遺留分が侵害されていた場合、侵害された相続人は、多く財産を取得した人に対して金銭の支払いを請求できます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

2. 遺留分侵害額請求の期限

遺留分を請求できる権利には短い期限が定められています。侵害された相続人が、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内、または相続開始から10年を経過すると権利が時効により消滅してしまうため、迅速に行動することが不可欠です。

4.相続手続きの「不安」を「安心」に変えるサポート

遺言書がある相続手続きは、故人の意思を尊重するという大原則に従って進められますが、その過程では、遺言書の検認や不動産の名義変更手続きのほか、複雑な遺留分の算定など、専門的な知識と高い正確性が求められる作業が数多く発生します。

高野司法書士事務所は、相続・遺言手続きを専門とし、法定相続人の調査から、煩雑な手続きをワンストップで代行いたします。特に、不動産の相続登記義務化や、相続放棄の手続きなど、期限管理が重要な手続きにおいて、お客様に代わり迅速かつ正確に対応します。相続に関するどんな小さなお悩みでも、どうぞお気軽にご相談ください。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

自筆証書遺言はどう保管する?法務局利用のススメ

「遺言書は自分で簡単に書きたいけれど、本当に見つけてもらえるか不安」「紛失したり、誰かに勝手に書き換えられたりしたらどうしよう」――自筆証書遺言を作成する多くの方が、その「保管」に頭を悩ませてきました。

従来の自筆証書遺言は、手軽に作成できて費用がかからないというメリットがある反面、自宅などで保管することが多いため、紛失・破棄・隠匿・改ざん(偽造や変造)のリスクがつきものでした。さらに、相続手続きで利用する際には、原則として家庭裁判所での検認手続きが必要であり、相続人にとって大きな負担となっていました。

こうした自筆証書遺言のデメリットを解消し、その利便性を高めるために創設されたのが、法務局における自筆証書遺言書保管制度です。この制度を利用することで、遺言者の最終的な意思をより安全かつ確実に守り、後の相続手続きをスムーズに進めることが可能となりました。

1.法務局の遺言書保管制度とは?

法務局における自筆証書遺言書保管制度は、令和2年(2020年)7月10日からスタートした比較的新しい制度です。この制度は、遺言者が作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)が公的に預かり、画像データ化して厳重に保管するものです。

法務局に保管する大きなメリット

法務局を利用することで、従来の自筆証書遺言の持つ様々な問題点、特に保管に関するデメリットが解消されます。

1. 遺言書の紛失や改ざんのリスクがない

法務局が遺言書原本とデータ化した画像を長期間(遺言者の死亡日から50年間、情報は120年間)にわたって保管するため、自宅保管で懸念されていた紛失や、利害関係者による破棄・隠匿・改ざんの心配がなくなります。法務局による厳重な保管は、自筆証書遺言の弱点をカバーする最大の効果と言えます。

2. 家庭裁判所の検認手続きが不要になる

法務局に保管された自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に、家庭裁判所による検認手続きが不要となります。検認とは、遺言書の形状や内容を明確にし、偽造・変造を防止するための手続きで、通常、申立てから完了までに時間と手間がかかります。これが省略されることで、相続人は迅速に預金の解約や不動産の名義変更といった相続手続きを進めることができるようになります。

3. 遺言書の存在を確実に相続人に知らせる仕組み(通知)がある

法務局には、遺言者の死亡後に遺言書の存在を知らせる通知制度が設けられています。

• 関係遺言書保管通知:遺言者の死亡後に相続人や受遺者などが遺言書の閲覧や証明書の交付を請求した場合、法務局はその他の相続人等に対して、遺言書が保管されている事実を通知します。

• 死亡時の通知(指定者通知):遺言者があらかじめ希望し、通知対象者(最大3名)を指定しておけば、法務局が遺言者の死亡の事実を確認した際に、指定された人に対して遺言書が保管されている旨を通知してくれます。

この通知制度によって、せっかく作成した遺言書が相続人に発見されないというリスクを防ぐことができます。

4. 遺言書の形式不備による無効リスクが減る

保管の申請時、法務局の職員(遺言書保管官)が、遺言書が民法や法務省令で定められた形式的なルール(外形的な要件)を満たしているかチェックしてくれます。形式的な不備があると遺言は無効になってしまう可能性があるため、この点を確認してもらえるのは大きなメリットです。

制度利用にかかる費用

法務局での保管制度は、公正証書遺言と比べて費用が比較的安価であることも大きな魅力です。

遺言者が保管申請時に支払う費用は、遺言書1件につき3,900円です(収入印紙で納付)。これは保管手数料であり、保管期間や内容に関わらず一律です。

その他の手続きにかかる費用は以下の通りです。

| 手続き | 申請・請求できる人 | 手数料 |

| 遺言書の保管申請 | 遺言者 | 3,900円/1件 |

| 遺言書の閲覧請求(モニター) | 遺言者、死亡後は相続人等も | 1,400円/1回 |

| 遺言書情報証明書(写し)の交付請求 | 死亡後の相続人等 | 1,400円/1通 |

| 遺言書保管事実証明書の交付請求 | 死亡後の相続人等 | 800円/1通 |

なお、遺言書の保管の申請を撤回したり、住所等の変更を届け出たりする際には、手数料はかかりません。

2.法務局保管制度の注意点とデメリット

多くのメリットがある一方で、法務局の保管制度を利用する際には、いくつかの注意点(デメリット)も理解しておく必要があります。

1. 遺言者本人が法務局に出頭する必要がある

保管制度を利用するための申請手続きは、必ず遺言者本人が、事前に予約した上で、法務局(遺言書保管所)へ出向いて行わなければなりません。代理人による申請や郵送による申請は認められていません。そのため、病気や怪我などで法務局へ行くことが困難な場合は、事実上、この制度を利用できません。

2. 遺言書の内容に関するチェックは受けられない

法務局の職員は、遺言書の形式的な要件は確認しますが、遺言書の内容について、法的な有効性や、遺留分侵害など相続争いの種となる要素がないかといった実質的な審査やアドバイスは一切行いません。遺言の内容については遺言者の自己責任となり、内容に矛盾や間違いがあった場合、後に遺言を執行する際に問題が発生するリスクは残されています。

3. 遺言書の様式に細かいルールがある

保管制度を利用する場合、遺言書の様式等について、法務省令で定められた所定のルールを守って作成する必要があります。通常の自筆証書遺言とは異なり、以下の条件があります。

• 全文の自書が必要:財産目録を除き、遺言書の全文、日付、氏名は遺言者が自書(手書き)しなければなりません。

• 用紙のサイズと様式:A4サイズの片面のみに記載し、所定の余白を確保する必要があります。

• 無封で提出:遺言書は封筒に入れず、封印されていない状態で提出しなければなりません。

• 綴じ合わせない:複数ページある場合でも、ホチキスなどで綴じないでバラバラのまま提出します。

これらの様式ルールを満たさない場合、法務局に保管してもらえません。

3.保管制度利用の流れと必要書類

遺言書を法務局に保管してもらうまでの一般的な流れと、必要書類を確認しておきましょう。

1. 遺言書の作成と申請先の決定

まず、定められた様式や要件に従って自筆証書遺言を作成します。その上で、申請する法務局(遺言書保管所)を以下のいずれかから選択します。

- 遺言者の住所地を管轄する法務局

- 遺言者の本籍地を管轄する法務局

- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

2. 申請書の準備と予約

法務局のホームページなどから「保管申請書」を入手し、必要事項を記入します。この際、通知を希望する場合は、「死亡時の通知の対象者欄」に、指定する人の情報を記載します。

申請は事前予約制です。法務局の手続き案内予約サービス専用HP、電話、または窓口で予約を行います。

3. 法務局での申請手続き

予約した日時に、遺言者本人が必要書類と費用(手数料3,900円分の収入印紙)を持参して法務局に出頭します。

【保管申請に必要な主な書類】(必要書類)

1. 自筆証書遺言書(無封、ホチキス止めをしないもの)

2. 保管申請書

3. 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの公的証明書)

4. 本籍と戸籍の筆頭者の記載がある住民票の写し等

5. 3,900円分の収入印紙(保管手数料として)

6. (遺言書が外国語で作成された場合)日本語による翻訳文

申請が完了すると、遺言者の氏名や保管番号が記載された保管証が交付され、大切に保管することになります。

4.公正証書遺言との比較:確実性を高める選択肢

法務局保管制度は自筆証書遺言の欠点を補いますが、遺言の作成方法には、公証人が作成する公正証書遺言という、確実性が高い方法もあります。

法務局保管制度と公正証書遺言は、どちらも検認手続きが不要であり、遺言の執行を速やかに行えるという点で共通しています。

しかし、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言の内容を整理し、有効性を慎重にチェックします。そのため、遺言書の内容に矛盾や法的な不備が生じるリスクが極めて低く、遺言の実現の確実性においては公正証書遺言が優勢であると言えます。

| 項目 | 自筆証書遺言(法務局保管) | 公正証書遺言 |

| 作成時のチェック | 形式要件のみ | 内容・形式双方(公証人・証人) |

| 遺言者出頭 | 必須(代理不可) | 原則公証役場へ。出張も可能 |

| 費用 | 保管申請費用3,900円 | 財産額に応じて変動(数万円以上) |

| 遺言者本人が手書きする部分 | 財産目録以外すべて | 署名のみ(病気等で困難な場合は代筆も可) |

| 死後の通知 | あり(指定者通知) | なし |

費用を抑えたい、または通知による確実な遺言の存在の伝達を重視するなら法務局保管制度が有利です。一方、遺言者が病気などで動けない場合 や、内容面での法的有効性を最大限に担保したい場合は、費用はかかっても公正証書遺言を選ぶ方が確実です。

この制度を賢く利用することで、手軽な自筆証書遺言の利点を活かしつつ、遺言者の「想い」を大切なご家族に確実に届けることができるでしょう。

5.相続・遺言手続きの専門家へご相談ください

自筆証書遺言の法務局保管制度は便利な一方、遺言書の内容の有効性や、相続税対策など、専門的な検討が必要な領域については、法務局ではサポートを受けることができません。遺言が有効であっても、その内容が原因で家族間に争いが生まれてしまっては、元も子もありません。

私たち高野司法書士事務所は、相続・遺言手続きを専門としており、お客様の状況に合わせた最適な遺言書作成と保管方法をご提案いたします。

遺言書を作成する際の形式的な不備を防ぐことはもちろん、遺留分を考慮した内容となっているか、財産が漏れなく記載されているか、さらには、ご家族が円滑に手続きを進められるよう、法的・実務的な視点から遺言内容をチェックいたします。

「法務局に預けたいけれど、書き方に不安がある」「公正証書遺言とどちらが良いか迷っている」「相続手続きが面倒そうで何から手を付けていいか分からない」—–そうしたお悩みは、経験豊富な専門家にご相談ください。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

相続人がいない場合の遺産はどうなる?

近年、生涯独身の方の増加や少子高齢化の進展に伴い、亡くなった方に法定の相続人が一人もいない「相続人不存在」のケースが増加しています。身寄りがなく、亡くなった後に遺産が宙に浮いた状態になってしまうという問題は、社会的な課題となりつつあります。

「もし自分に相続人がいなかったら、財産は全て国に取られてしまうのだろうか?」 「お世話になった人や団体に財産を残したいけれど、どうすればよいのだろうか?」

このような不安を抱える方も少なくありません。実際に、相続人不存在によって最終的に国庫に帰属する遺産の額は、年々増加傾向にあるとされています。

本記事では、相続人不存在とはどのような状況を指すのか、遺された財産は最終的にどこへ行くのか、そして、ご自身の意思を反映させるために生前にできる相続対策(特に遺言書の作成)について、法律を専門としない方にも分かりやすく徹底的に解説します。

1.相続人不存在とは?その定義と3つのパターン

相続人不存在とは、民法が定める「法定相続人」に該当する人が、亡くなった方(被相続人)の死亡時に一人もいない状態を指します。

法定相続人とは、法律によって定められた相続権を持つ人で、その範囲と順位は以下の通りです。

配偶者:常に相続人となる。

第1順位:子(子が亡くなっていれば孫、ひ孫などの直系卑属)。

第2順位:父母(父母が亡くなっていれば祖父母などの直系尊属)。

第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪)。

この法定相続人(および代襲相続人)が誰もいない場合に相続人不存在となります。なお、いとこや叔父叔母、甥姪の子どもなどは法定相続人ではありません。

相続人不存在になる具体的なケースは、主に次の3つのパターンが考えられます。

(1) 家族構成的に法定相続人がいないケース

被相続人が独身で子どもがおらず、両親などの直系尊属も兄弟姉妹(および甥姪)も既に亡くなっている、いわゆる「天涯孤独」の状態です。

(2) 法定相続人全員が相続放棄したケース

戸籍上は相続人がいるものの、その全員が家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、それが受理された場合です。相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。被相続人に多額の借金(負債)があった場合に、借金を引き継がないために全員で放棄するケースが多く見られます。

(3) 相続欠格・相続廃除により相続権を失ったケース

法定相続人に相続の意思があっても、被相続人に対して重大な不正行為や虐待行為があった場合、「相続欠格」や「相続廃除」によって相続権を失うことがあります。この結果、他に相続人がいなければ相続人不存在となります。ただし、欠格や廃除の場合、第1順位や第3順位では代襲相続が認められるため、その子(孫など)が相続人になる可能性があります。

誤解されやすい「相続人がいない」ケース

相続人が行方不明または音信不通である場合は、その人が法律上の相続人である限り、相続人不存在とは扱われません。一方、内縁の配偶者は法律上の相続人ではないため、他に法定相続人がいなければ相続人不存在として扱われます。

• 行方不明の場合:戸籍から抹消されていない限り、法律上は相続人が「いる」ものとして扱われます。遺産分割を進めるためには、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の手続きが必要です。

• 内縁の配偶者:法律上の婚姻関係がないため、内縁の配偶者には法定相続権はありません。財産を確実に残すには、遺言書を作成するか、後述の特別縁故者として財産分与を求める必要があります。

2.相続人不存在の場合、遺産はどこへ行く?

相続人不存在の状態が確定した場合、遺産はすぐに国のものになるわけではなく、以下の優先順位に従って清算・処分されていきます。

(1) 遺言書で指定された人(受遺者)や債権者

まず、遺言書が残されていれば、そこに指定された人や団体(受遺者)に財産が渡されます。遺言書は法定相続人がいない場合でも、被相続人の意思を実現する上で非常に強力な手段です。

また、被相続人に対して金銭を貸していた人や、未払いの家賃などの支払いを受ける権利を持つ債権者がいる場合は、遺産から支払いがなされます。

(2) 特別縁故者への財産分与

債権者や受遺者への支払い・遺贈を終えてもなお財産が残っている場合、次に財産を受け取る可能性があるのが「特別縁故者」です。

特別縁故者とは、被相続人と特別に緊密な関係にあったと家庭裁判所に認められた人や団体を指します。例としては、内縁の配偶者、事実上の養子、生前に献身的に療養看護に努めた人などが挙げられます。

特別縁故者が財産を受け取るためには、相続人不存在が確定してから3か月以内に、家庭裁判所に「財産分与の申立て」を行う必要があります。家庭裁判所は、故人との関係性や貢献度などを総合的に考慮し、分与の可否や金額を決定します。

なお、特別縁故者への財産分与は、遺贈とみなされ相続税の課税対象となり、原則として2割加算の対象となります。

(3) 最終的な国庫帰属

上記(1)と(2)の手続きを経てもなお残った財産、あるいは遺言書も特別縁故者も存在しない場合は、その残余財産は最終的に国庫に帰属し、国のものとなります(民法959条)。2022年度の段階で国庫に帰属した金額は768億円にのぼるとされており、このケースは増加傾向にあります。

3.相続人不存在の場合の複雑な手続きの流れ

相続人不存在となった場合、遺産は勝手に処分できず、法的な清算手続きを進めるために、家庭裁判所に相続財産清算人(令和5年4月1日以前は「相続財産管理人」)の選任を申し立てる必要があります。

この申立ては、被相続人の債権者や受遺者、特別縁故者などの利害関係人、または検察官が行います。相続財産清算人には、通常、弁護士や司法書士などの専門家が選任され、中立的な立場で財産の調査・管理・清算を担います。

(1) 相続財産清算人の選任と公告

家庭裁判所が相続財産清算人を選任すると、その旨と、相続人がいる場合に名乗り出るよう求める「相続人捜索の公告」を官報で行います。この公告期間は6か月以上と定められています。

(2) 債権者・受遺者の申出の公告

上記と並行して、相続財産清算人は、債権者や受遺者に対して、2か月以上の期間を定めて請求を申し出るよう公告します。期間満了後、申出のあった債権者や受遺者には、遺産から支払いや遺贈が行われます。

(3) 相続人不存在の確定と財産分与

相続財産清算人の選任後、家庭裁判所による相続人捜索の公告期間(6か月以上)が満了し、相続人が現れなかった場合、相続人不存在が確定します。

法改正(令和5年4月1日施行)前は、各公告を段階的に行う必要があったため、確定までに最低10ヶ月以上を要していました。しかし、改正後は相続財産清算人の選任公告、債権者・受遺者の申出の公告、相続人捜索の公告の3つの公告を同時期に並行して行うことができるようになったため、相続人不存在が確定するまでの期間は最短6ヶ月に短縮されました。

確定後3か月以内に特別縁故者から申立てがあれば、家庭裁判所の審判を経て財産が分与されます。

(4) 国庫帰属と期間・費用

相続人不存在の確定自体は最短6ヶ月で可能となりましたが、その後の特別縁故者への財産分与申立て期間(3ヶ月以内)を経る必要があり、さらに債権者への弁済や不動産などの財産処分の手続きにかかる期間も含めると、この一連の清算手続き全体が完了し、最終的に国庫に帰属するまでには、依然として最低でも10ヶ月以上かかることが一般的です。

また、相続財産清算人の報酬や公告費用などを賄うための予納金(数十万円から100万円程度)を、申立人が家庭裁判所に納める必要があるケースもあります。これは、残された関係者にとって経済的・時間的に大きな負担となります。

4.知っておきたい相続人不存在の注意点

不動産の共有者と特別縁故者の優先順位

もし亡くなった方が共有不動産の持分を持っていた場合、民法には相続人がいないときその持分は他の共有者に帰属する旨の規定がありますが、最高裁判所の判断により、特別縁故者への財産分与が共有者への帰属よりも優先されます。つまり、特別縁故者が財産を分与された後に残った持分があれば、それが他の共有者に帰属するという順番になります。

遺産の勝手な処分は禁止

相続人不存在のケースで、親族や知人であっても、遺された財産(家財、預貯金、不動産など)を勝手に処分したり、解約したりすることは許されません。すべての財産は相続財産清算人が管理・清算する対象となります。

5.大切な財産を活かすための生前対策

相続人不存在の場合、手続きは複雑で時間がかかり、最終的に財産が国庫に帰属してしまうリスクがあります。

自分の意思を反映させ、残された方々の負担を減らすためには、生前対策が不可欠です。

(1) 遺言書の作成で遺産の行き先を明確に

最も確実で重要な対策は、遺言書を作成しておくことです。

遺言書があれば、法定相続人がいない場合でも、財産の承継先を自由に指定し、意図しない国庫帰属を避けることができます。例えば、内縁の配偶者やお世話になった人へ財産を遺贈したり、社会貢献のために特定の団体に寄付したりする、といった意思を実現できます。

遺言書があれば、相続財産清算人の選任手続きが不要になり、残された関係者の負担が大きく軽減されます。

特に、形式不備や紛失のリスクが低い公正証書遺言を作成し、遺言書の内容を確実に実現させる遺言執行者(司法書士などの専門家を指定可能)を決めておくことが推奨されます。

(2) その他の生前対策

• 死後事務委任契約:葬儀の手配や行政手続き、医療費の精算など、ご逝去後の事務処理を第三者に委任する契約です。相続人不存在の場合には、財産管理とは別に、これらの事務を担う人がいないため、遺言書と併せて検討することが重要です。

• 生前贈与:生きている間に財産を贈与する方法です。贈与者は財産の使い道を見届けることができ、贈与を受けた側も確実に財産を取得できます。

6.専門家からのメッセージ

相続人不存在の問題や、大切な方へ確実に財産を引き継ぐための遺言書作成は、多くの方にとって初めて直面する複雑な課題です。

私たち高野司法書士事務所は、相続・遺言手続きを専門としており、お客様一人ひとりの想いを実現し、未来に不安を残さないためのサポートを提供しています。

相続人不存在の懸念がある方には、公正証書遺言の作成を全面的に支援いたします。法的に有効で、ご依頼者様の明確な意思が反映された遺言書を作成し、大切な財産が意図しない形で国庫に帰属してしまうことを防ぎます。

相続や遺言に関するご不安、疑問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの想いを未来へつなぐお手伝いを、責任をもって務めさせていただきます。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

相続放棄は代襲相続に影響する?しない?

近年、高齢化に伴い相続に関する悩みや疑問が増加しています。中でも、「相続放棄」と「代襲相続」が関わるケースはトラブルになるリスクもあるため、正確な理解が不可欠です。

特に、被相続人(亡くなった方)に多額の借金などの負債があった場合、法定相続人(本来相続する人)が相続放棄を検討しますが、「放棄をしたら、その負債が子どもや孫に代襲相続されてしまうのではないか」という不安を抱く方は少なくありません。

この疑問に対する結論は、「相続放棄をしても、その子どもや孫に代襲相続は発生しない」 です。

本記事では、相続放棄と代襲相続の基本的な仕組みから、両者の関係性、そして相続放棄をした後に相続権がどこまで移るのかについて、法律を専門としない方にも分かりやすいように詳しく解説します。

1.代襲相続とは:相続権の承継ルール

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるべき人が、相続開始以前に死亡していたり、法律によって相続権を失っていたりする場合に、その人の子どもが代わりに相続人となる制度です。代わりに相続する人を代襲相続人、代襲される人を被代襲者と呼びます。

代襲相続が発生する原因(代襲原因)は、主に次の3つのケースに限定されています。

1. 本来の相続人が被相続人の死亡以前に死亡したとき。

2. 本来の相続人が相続欠格(法律上の重大な不正行為)に該当したとき。

3. 本来の相続人が相続廃除(被相続人の意思により相続権を剥奪された)をされたとき。

代襲相続人となる範囲

代襲相続が発生する範囲は、誰の相続権を代襲するかによって異なります。

1. 被相続人の子ども(第1順位の相続人)を代襲する場合 被相続人の子(被代襲者)が死亡等により相続権を失った場合、その子である孫が代襲相続人となります。さらに、その孫も死亡している場合は、ひ孫(玄孫)へと、子孫が続く限り代襲相続がどこまでも続きます(再代襲)。

2. 被相続人の兄弟姉妹(第3順位の相続人)を代襲する場合 被相続人に子や直系尊属(父母や祖父母)がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。その兄弟や姉妹が死亡等により相続権を失った場合、その子である甥や姪が代襲相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りであり、甥・姪の子ども(再代襲相続人)には相続権は移りません。

2.相続放棄の基本と代襲相続への影響

相続放棄とは、相続人が自分の意思により、被相続人の財産と権利義務の一切を相続しないことにする制度です。借金などのマイナスの財産を相続したくない場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合に有効な手続きです。

相続放棄と代襲相続の明確な違い

相続放棄をすると、その相続人は法律上、「初めから相続人ではなかったもの」として扱われます。

代襲相続は、被代襲者が相続権を「失った」場合や「死亡」した場合に発生しますが、相続放棄は相続権自体が発生しないという考え方になるため、代襲相続は発生しません。

したがって、親が借金があるからと相続放棄をしたとしても、その子(孫)や、兄弟姉妹が放棄した際の甥・姪に代襲相続が発生し、借金が引き継がれることはないのでご安心ください。

相続放棄の例外的な注意点:二重の相続

相続放棄の効力は、あくまで放棄した特定の被相続人の相続に関してのみ及びます。そのため、相続が発生する順番によっては、代襲相続の対象になることがあります。

例えば、孫(D)が父(B)の相続を放棄したとしましょう。その後、祖父(A)が亡くなりましたが、父(B)はすでに亡くなっていたため、孫(D)は祖父(A)の代襲相続人となりました。

この場合、孫(D)は父(B)の相続を放棄していても、祖父(A)の代襲相続人となることが可能です。

もし、祖父(A)の財産に借金が含まれており、孫(D)がその借金も相続したくない場合は、祖父(A)の相続について改めて相続放棄の手続きをする必要があります。

相続放棄は被相続人ごとに判断されるため、「父の相続を放棄したから、祖父の相続も自動的に放棄される」ということはありません。

3.相続放棄によって相続権が移る流れ

相続放棄が行われると、その放棄をした人は最初から相続人ではなかったとみなされるため、相続権は次の順位の法定相続人に移ります。

相続の順位は以下の通りです(配偶者は常に相続人)。

1. 第1順位:被相続人の子ども(代襲相続人としての孫なども含む)

2. 第2順位:被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)

3. 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(代襲相続人としての甥、姪も含む)

パターン別の相続権の移行先

| 放棄した人 | 次に相続権を持つ人 |

| 第1順位(子どもや孫)が全員放棄した場合 | 第2順位(父母や祖父母などの直系尊属)に移ります。配偶者は第2順位と共同相続人になります。 |

| 第1順位と第2順位が全員放棄した場合 | 第3順位(兄弟姉妹や甥・姪)に移ります。配偶者は第3順位と共同相続人になります。 |

| すべての血族相続人(第1, 2, 3順位)が全員放棄した場合 | 配偶者がいる場合は配偶者が単独で相続します。配偶者もいない場合は、相続人がいなくなり、最終的に財産は国庫に帰属する可能性があります。 |

次順位の相続人への連絡の重要性

相続放棄により相続権が次順位の親族(兄弟姉妹や甥・姪など)に移ったとしても、家庭裁判所から次順位の相続人へ、相続放棄があった旨の連絡は原則としていきません。

もし被相続人に借金が多い場合、次順位の相続人は突然債権者からの督促状が届いて初めて自分が相続人になったことを知り、大きな混乱や親族間のトラブルにつながる可能性があります。

このようなトラブルを避けるためにも、相続放棄をした人は、次に相続人となる可能性のある親族に対して、自ら連絡をして事実を伝えておくことが望ましいです。

4.まとめ

- 相続人が自らの意思で相続放棄をした場合、その子ども(孫や甥・姪)に代襲相続は発生しません。

- 代襲相続が発生するのは、被相続人の死亡、相続欠格、相続廃除の3つの代襲原因がある場合に限られます。

- 相続放棄をすると、相続権は次順位の法定相続人(直系尊属や兄弟姉妹)に移るケースがあります。

- 次順位の相続人への影響を防ぐため、相続放棄の事実を自ら連絡することが、親族間のトラブル回避につながります。

- 代襲相続人(孫や甥・姪)になった場合でも、通常の相続人と同じく相続放棄は可能です。

もし判断に迷われたり、手続きに不安を感じたりした場合は、期限(3カ月)が迫る前に専門家に相談することが、迅速かつ確実な解決への最善策となります。

高野司法書士事務所は、相続・遺言手続きを専門としており、お客様の抱える複雑な問題を円満に解決するための豊富な経験とノウハウを有しています。

• 「煩雑な必要書類集めを任せたい」

• 「相続放棄の手続き期限が迫っている」

• 「問題を解決するための法的なアドバイスが欲しい」

このようなお悩みを抱えていらっしゃるなら、ぜひ一度ご相談ください。私たちは、お客様の状況を丁寧に伺い、将来にわたる安心を実現するための最適なサポートをご提供いたします。ご相談者様が抱える不安を解消し、円滑で確実な相続の実現に向けて、専門家として全力でサポートをお約束します。まずはお気軽にご連絡ください。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

遺贈と相続って何が違うの?

「遺贈」と「相続」は、どちらも亡くなった方の財産を特定の人に引き継がせるという意味合いで使われますが、法律上の性質や手続き、そして税金面において決定的な違いがあります。

特に、遺言書を作成する際にこの二つの言葉を誤って使用すると、受け取る側が不利益を被ったり、手続きが複雑になったりする可能性があります。

この記事では、法律を専門としない方にもわかりやすく、遺贈と相続の基本的な違いから、手続き上の注意点、そして相続税に関する重要な留意点までを詳しく解説します。大切な財産をご自身の意志通りに、そして円滑に次世代へ引き継ぐための参考にしてください。

1.相続と遺贈の基本的な違い

相続と遺贈の最も大きな違いは、「誰が財産を受け取るのか」という財産を受け取る相手の範囲です。

1. 相続は法定相続人が対象

「相続」とは、民法で定められた法定相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)が、亡くなった方(被相続人)の財産を包括的に承継することを指します。

相続においては、財産の権利だけでなく、借金などの負債(マイナスの財産)も原則として承継されます。遺言書がない場合でも、法定相続人が法律で定められた相続分に従って財産を引き継ぐことが可能です。

遺言書で法定相続人に対して財産を引き継がせる場合、「相続させる」という文言が使われます。この「相続させる」という表現は、遺産分割の方法を指定する法的意味合いを持ちます。

2. 遺贈は誰にでも財産を譲れる

「遺贈(いぞう)」とは、亡くなった方(遺言者)が遺言書によって、財産の一部または全てを無償で譲ることを意味します。遺贈を受ける人や団体を受遺者(じゅいしゃ)と呼びます。

遺贈の最大のポイントは、法定相続人以外の人や法人・団体にも財産を譲渡できる点です。

例えば、婚姻関係がない内縁の配偶者、養子縁組をしていない連れ子、法定相続人ではない孫や子の配偶者(長男の妻など)、あるいは、お世話になった友人、NPO法人、学校、地方自治体などに財産を遺したい場合に利用されます。

また、遺言書で法定相続人に対して財産を引き継がせる場合にも、「遺贈する」という言葉を使うことは可能です。ただし、後述する手続き上の煩雑さから、相続人に対しては「相続させる」という表現を使うことが推奨されています。遺贈は、法的には財産の無償譲渡とみなされます。

2.遺贈の2つの種類:包括遺贈と特定遺贈

遺贈には、財産の渡し方によって「包括遺贈(ほうかついぞう)」と「特定遺贈(とくていいぞう)」の2種類があります。この違いは、負債の承継や手続きに大きく影響するため、非常に重要です。

1. 包括遺贈(割合を指定する方法)

包括遺贈とは、遺産の全体または(遺産全体に対して)割合を指定して財産を譲る方法です。例として、「全財産の半分(2分の1)をAに遺贈する」といった指定が該当します。

包括受遺者は、その割合に応じて相続人と同一の権利と義務を持つことになります。したがって、借金やローンなどの負債(マイナスの財産)も割合に応じて承継する必要があるため、注意が必要です。

また、包括遺贈の場合、受遺者は他の相続人に交じって遺産分割協議に参加し、具体的にどの財産を取得するかを決める必要があります。

2. 特定遺贈(特定の財産を指定する方法)

特定遺贈とは、遺産の中から特定の財産を指定して譲る方法です。例として、「〇〇銀行の預金100万円をBさんに遺贈する」「甲土地をC団体に遺贈する」といった指定が該当します。

特定遺贈では、指定された財産のみを取得するため、原則として負債を引き継ぐ必要はありません。そのため、福祉団体やNPO法人など、法人が遺贈を受け入れる場合は、リスクを抑えられる特定遺贈として受け入れるケースがほとんどです。

3.手続き上の大きな違い(不動産登記を中心に)

遺贈と相続では、特に不動産(土地や建物)の名義変更を行う際の不動産登記手続きにおいて大きな違いが生じます。

1. 相続人に「相続させる」場合

遺言書で法定相続人に「相続させる」と記載されている場合、その財産を取得する相続人は単独で相続登記(所有権移転登記)を申請することができます。これにより、他の相続人全員の協力や署名・押印、印鑑証明書が不要となり、手続きをスムーズに進められます。

2. 相続人に「遺贈する」場合

かつては、相続人に「遺贈する」と記載されている場合、受遺者である相続人が単独で登記をすることができず、他の相続人全員との共同で手続きを進める必要がありました。しかし、令和5年4月1日の不動産登記法改正により、相続人に対する遺贈であれば、受遺者である相続人が単独で登記申請を行うことが可能になりました。

3. 相続人以外に「遺贈する」場合

遺言書で相続人ではない第三者や団体に「遺贈する」と記載されている場合は、原則として、受遺者(財産を取得する人)と法定相続人全員が共同で登記申請を行う必要があります。

ただし、遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、受遺者と遺言執行者が共同で登記申請を行うことができます。このため、相続人以外へ遺贈する場合は、トラブルや手続きの煩雑さを避けるために、遺言執行者を指定しておくことが推奨されます。

4. 農地や借地権の承継

特定の権利を承継する際にも、相続と遺贈では違いがあります。

• 農地取得:農地を取得する際、通常は農業委員会(市町村に設置されている行政委員会)の許可が必要ですが、相続人が相続または遺言(相続させる/遺贈するのどちらでも)で取得する場合、許可は不要です。ただし、相続人以外への特定遺贈の場合は、原則として農業委員会の許可が必要となります。

• 借地権・借家権:借地権や借家権を承継する場合、地主や大家(賃貸人)の承諾が必要です。しかし、「相続させる遺言」による承継の場合は、包括的な権利承継とみなされるため、賃貸人の承諾は不要です。一方、遺贈の場合は、原則として賃貸人の承諾が必要となり、承諾料を請求されることもあります。

4.相続税と遺贈:税制面での注意点

遺贈も相続も、亡くなった方の財産を原因として財産を取得するため、原則として相続税の課税対象となります。ただし、遺贈の場合、特に受遺者が法定相続人以外であると、税制面で不利になる点がいくつかあります。

1. 基礎控除額の計算における違い

相続税には非課税枠である基礎控除が設けられています。基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式で算出されます。

この計算において、遺贈によって財産を受け取った人(受遺者)が法定相続人ではない場合、その受遺者は「法定相続人の数」には含まれません。

法定相続人以外の受遺者がいる場合、財産を受け取る人数が増えても基礎控除額は増えないため、結果的に課税対象となる遺産総額が大きくなる可能性があります。

2. 相続税の2割加算

遺贈によって財産を取得した人が、亡くなった方の配偶者や一親等の血族(子や父母)および代襲相続人となった孫以外である場合、その人が納めるべき相続税額が2割加算されます。

この2割加算は、祖父母や兄弟姉妹が相続人となる場合にも適用されます。例えば、長男の配偶者(お嫁さん)や、法定相続人ではないお孫さん、お世話になった友人などが遺贈を受けた場合、相続税が2割増しになるため、受遺者の税負担が大きくなることに注意が必要です。

3. その他の税金負担(不動産関連)

不動産を遺贈する場合、相続と比較して税負担が増加する可能性があります。

• 不動産取得税:相続で不動産を取得した場合は非課税ですが、相続人ではない人への特定遺贈によって不動産を取得した場合、地方税である不動産取得税が課税されます。

• 登録免許税:不動産の名義変更(登記)にかかる登録免許税の税率も異なります。相続の場合や法定相続人への遺贈の場合、不動産評価額の0.4%ですが、法定相続人以外への遺贈の場合、税率は2.0%と高くなります。

5.遺贈と相続放棄:負債を避けるための選択肢

包括遺贈の場合、受遺者は負債も承継するリスクがあるため、財産の受け取りを拒否する相続放棄(または遺贈の放棄)の選択肢も重要になります。

1. 包括遺贈の放棄

包括遺贈の受遺者は相続人と同じ権利義務を持つため、遺贈を放棄したい場合は、包括遺贈があったことを知った日から3か月以内に、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して遺贈放棄の申述書を提出しなければなりません。

この3か月の期間を過ぎてしまうと、原則として遺贈を承認したものとみなされます。負債が多い場合に包括遺贈を放棄することは、受遺者にとってのリスク回避手段となります。

2. 特定遺贈の放棄

特定遺贈の場合、財産を受け取らない意思を、遺言執行者や他の相続人などの遺贈義務者に対して意思表示すればよく、家庭裁判所での手続き(相続放棄の申述)は不要です。また、原則として放棄の期限も定められていません。ただし、利害関係者から催告を受けた場合、指定期間内に回答しないと承認したものとみなされるため、速やかな意思表示が求められます。

6.トラブルを避けるための最重要ポイント

遺贈は自由度の高い制度ですが、遺言者が亡くなった後に親族間で「争族」を招かないよう、細心の注意を払う必要があります。

1. 遺留分への配慮

遺留分とは、亡くなった方の兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、父母など)に、法律上最低限保障されている遺産の取得分のことです。

遺言書の内容がこの遺留分を侵害している場合でも、その遺言自体が無効になるわけではありません。しかし、遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は、遺贈を受けた受遺者に対して遺留分侵害額請求(金銭の請求)を行うことができます。これにより、受遺者と相続人の間でトラブルが発生し、遺言者の意思が完全に実現されない可能性があります。

トラブルを避けるためには、遺言書を作成する際に、遺留分権利者に遺留分相当額を相続させるなど、遺留分を侵害しないよう十分配慮することが重要です。

2. 遺言執行者の指定

遺贈を行う場合、遺言書の内容を確実に実行するために、遺言執行者を指定しておくことが強く推奨されます。

遺言執行者は、相続人全員の代理人として、遺贈された財産の登記や名義変更、預貯金の引き出しなどの手続きを単独で行う権限と義務を持ちます。遺言執行者を指定することで、相続人や受遺者の負担を軽減し、手続きの円滑化を図ることができます。

7.相続・遺言手続きでお悩みなら高野司法書士事務所へ

相続や遺贈に関する手続きは、非常に専門性が高く、一般の方がご自身で全てを円滑に進めるのは難しいのが現状です。

高野司法書士事務所は、相続・遺言手続きを専門としており、お客様の想いを汲み取り、法的に有効かつ将来のトラブルを未然に防ぐための遺言書作成サポートを得意としております。

• 煩雑な手続きをすべて代行:不動産の名義変更(相続登記)、遺言執行者のサポート、複雑な戸籍収集など、専門知識が必要な手続きを一貫してサポートいたします。

• トラブル回避の設計:遺留分を考慮した遺言内容の設計や、相続人への説明方法など、長年の経験に基づいた円満な承継を実現するためのアドバイスを提供します。

• 確実な遺言の実現:公正証書遺言の作成支援を推奨し、お客様の遺言の意思を法的に最も確実な形で実現できるよう尽力します。

「自分の想いを確実に残したい」「家族間の争いを避けたい」「遺言の手続きで何をすべきか分からない」といった不安をお持ちであれば、ぜひ一度、高野司法書士事務所にご相談ください。私たちは、お客様の大切な財産と想いを未来へつなぐお手伝いをさせていただきます。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。