Author Archive

登記事項証明書(登記簿謄本)の見方と取り方を司法書士がわかりやすく解説

相続手続きや不動産の売却、住宅ローンの申し込みなどで、「法務局で、不動産の登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)を取ってきてください」と言われたことはありませんか?

「初めて聞く名前だけど、どんな書類?」 「昔聞いた『登記簿謄本』とは違うの?」

そんな疑問をお持ちの方へ。 この記事では、不動産手続きの基本となる「登記事項証明書」について、見方やスムーズな取得方法を解説します。

これから実家の相続などを控えている方は、ぜひ参考にしてください。

1.登記事項証明書とは?(謄本との違い)

登記事項証明書とは、一言でいうと「不動産の履歴書」であり「身分証明書」のようなものです。

その土地や建物が「どこにあり、どれくらいの広さか(物理的状況)」「誰が持っていて、どんな権利が付いているか(権利関係)」といった情報が、法務局のコンピュータに詳しく記録されています。この記録内容を専用の用紙に印刷し、証明したものが登記事項証明書です。

「登記簿謄本」と何が違うの?

多くの方が疑問に思うのが、「登記簿謄本(とうきぼとうほん)」との違いです。結論から言うと、名前が違うだけで、内容は同じものと考えて差し支えありません。

- 登記簿謄本: 昔、紙のバインダー(登記簿)で管理されていた時代、その紙をコピー(謄写)したもの。

- 登記事項証明書: 現在、コンピュータでデータ管理されている内容を出力して証明したもの。

今でも慣習的に「謄本(とうほん)」と呼ばれることが多いため、「謄本を取ってきて」と言われたら「登記事項証明書のことだな」と解釈して大丈夫です。

2.登記事項証明書の見方

登記事項証明書には、難しい法律用語がたくさん並んでいますが、大きく3つのブロックに分けて見ると簡単に理解できます。

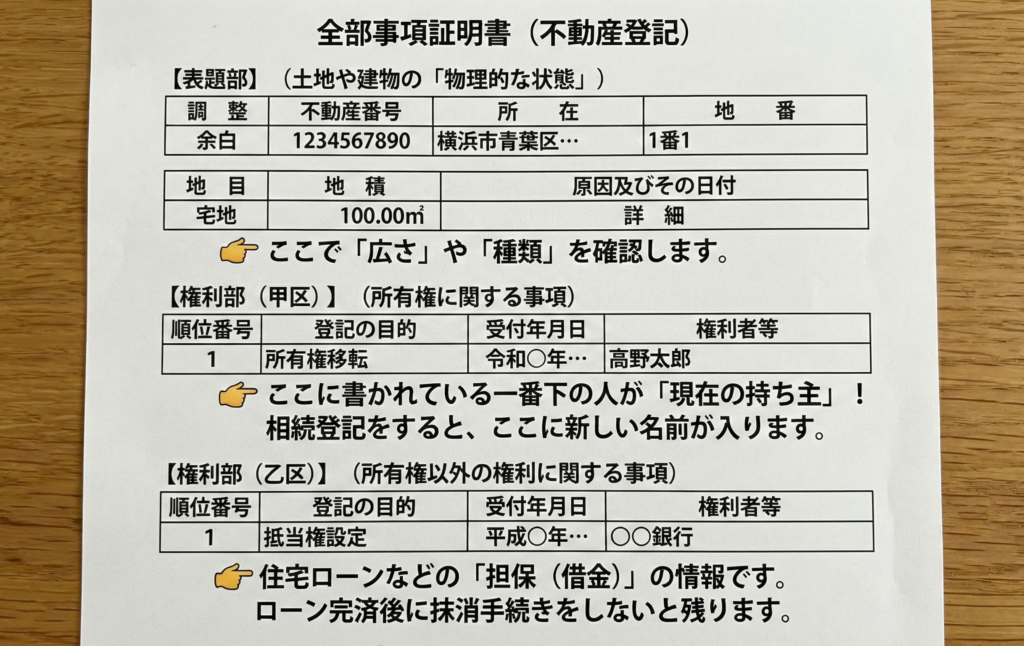

以下のイメージ図をご覧ください。

① 表題部(ひょうだいぶ)

「ここにある、こんな広さの土地(建物)です」という物理的な情報です。 相続の際は、固定資産税の納税通知書などと照らし合わせて、面積や地目が合っているか確認します。

② 権利部(甲区)(こうく)

「この不動産の持ち主(所有者)は誰か」が記録されています。 過去の持ち主から順番に記録されており、一番下に記載されているのが現在の所有者です。相続手続きをする際は、ここが「亡くなった方(被相続人)」の名義になっているかを確認します。

③ 権利部(乙区)(おつく)

「所有権以外の権利」が記録されています。代表的なのが、住宅ローンを組んだ時の「抵当権(ていとうけん)」です。 もし、完済しているはずの古い抵当権(明治・大正時代のものなど)が残っている場合は、抹消手続きが必要になります。

3.登記事項証明書の取得方法と費用

登記事項証明書は、誰でも・全国どこの法務局でも取得できます。「所有者本人しか取れない」「地元の法務局に行かないといけない」と誤解されがちですが、委任状も不要です。

取得方法は主に3つあります。

① 法務局の窓口へ行く

最寄りの法務局に行き、申請書を書いて提出します。

- 手数料: 1通 600円

- メリット: その場ですぐ受け取れる。書き方を係員に聞ける。

- デメリット: 平日しか開いていない。

② 郵送で請求する

申請書と返信用封筒、手数料分の収入印紙を同封して、法務局へ送ります。

- 手数料: 1通 600円(+郵送料)

- メリット: 法務局へ行く時間がない方向け。

- デメリット: 届くまで数日かかる。

③ オンラインで請求する

インターネットを使って請求し、自宅や会社へ郵送してもらう方法です。

- 手数料: 1通 520円

- メリット: 窓口(600円)より安く、法務局へ行く手間もゼロ。

- デメリット: 初回の利用者登録や操作に少し慣れが必要。

💡 急ぎの方・もっと安く済ませたい方へ オンラインで請求して、「受取だけ法務局の窓口へ行く」ことも可能です。 この場合、手数料は最安の490円になり、窓口での待ち時間もほとんどありません。「郵送を待つ時間がない!」というお急ぎの方におすすめです。

★注意:インターネット閲覧サービス(民事法務協会)について ネットで登記情報の中身だけを確認できる「登記情報提供サービス」もありますが、これはあくまで「閲覧」用です。公的な証明書ではなく、印刷しても認証文が付されないため、銀行や役所などに提出する際の書類としては使えません。提出用には「登記事項証明書」を取得してください。

4.相続登記の準備は、まず「証明書」の確認から

登記事項証明書は、現在の不動産の状態を証明する唯一の公的書類です。

「権利証(登記済証)があるから大丈夫」と思っていても、実はその後に一部を売却していたり、知らない間に親族の担保が入っていたりするケースもゼロではありません。 相続手続きや遺言書の作成を行う前には、必ず最新の登記事項証明書を取得し、「現在の名義人は誰か」「担保はついていないか」を正確に把握することがスタートラインになります。

5.高野司法書士事務所にご相談ください

「古い抵当権が残ったままになっていて不安だ」 「相続した不動産の名義変更を、戸籍集めから全て任せたい」

このようにお悩みの方は、高野司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所は横浜市青葉区を拠点に、相続・遺言・登記手続きを専門としております。 地域密着のきめ細やかなサポートはもちろん、オンライン申請システムに対応しているため、全国どこの不動産の名義変更(相続登記)でも対応可能です。

また、「遠方に住んでいて事務所に行けない」「忙しくて時間が取れない」という方のために、Zoom等を用いたオンライン面談も実施しております。 難しい専門用語を使わず、お客様の状況に合わせて分かりやすくご説明いたします。

まずは無料相談にて、あなたのお悩みをお聞かせください。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

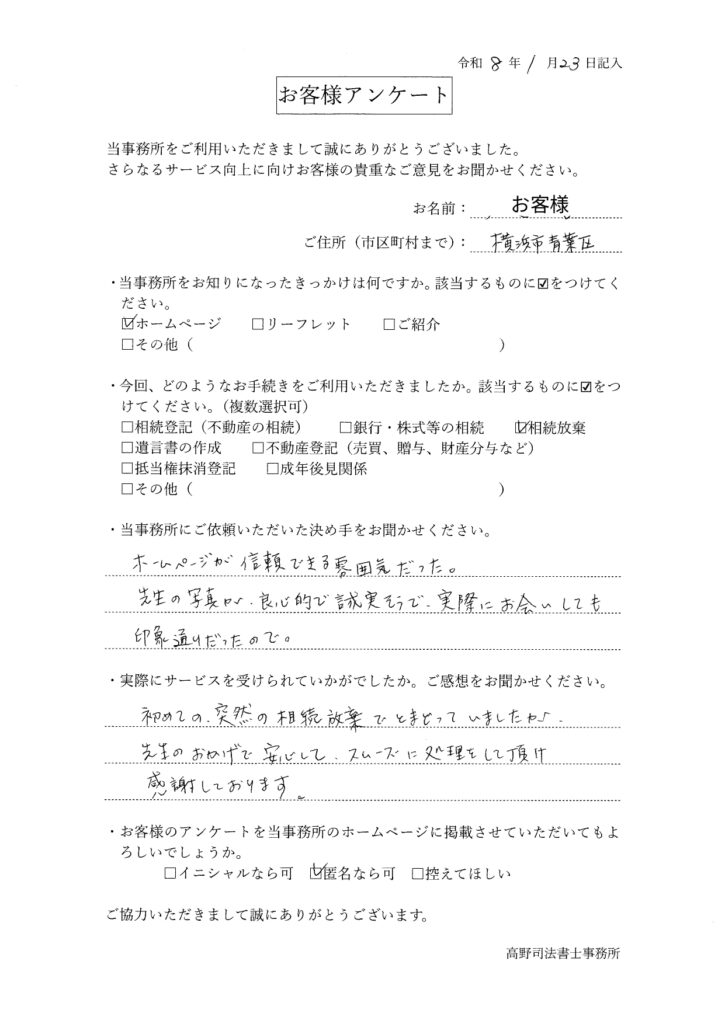

【横浜市青葉区・50代女性】「突然の相続放棄でも安心できた」スムーズな手続きのご感想

お名前: 匿名希望

年代・性別: 50代・女性

お住まい: 横浜市青葉区

ご相談内容:相続放棄

・当事務所をお知りになったきっかけは何ですか。該当するものに☑をつけてください。

☑ホームページ

・今回、どのようなお手続きをご利用いただきましたか。該当するものに☑をつけてください。(複数選択可)

☑相続放棄

・当事務所にご依頼いただいた決め手をお聞かせください。

ホームページが信頼できる雰囲気だった。

先生の写真が良心的で誠実そうで、実際にお会いしても印象通りだったので。

・実際にサービスを受けられていかがでしたか。ご感想をお聞かせください。

初めての、突然の相続放棄でとまどっていましたが、先生のおかげで安心してスムーズに処理をして頂け、感謝しております 。

・お客様のアンケートを当事務所のホームページに掲載させていただいてもよろしいでしょうか。

☑匿名なら可

当事務所からのコメント

この度は、相続放棄のお手続きをご依頼いただき、誠にありがとうございました。

ご親族の相続は、ご自身の生活とは別のところで突然発生することもあり、戸惑われる方も多くいらっしゃいます 。今回、無事にお手続きが完了し、ご不安やご負担を解消するお手伝いができたのであれば、私共としても何よりです 。

また、ホームページの写真を見て「誠実そう」と感じていただけたこと、そして実際にお会いして「印象通り」と安心してお任せいただけたことは、大変励みになります 。

今後も、地域の皆様が何かお困りごとの際に、気兼ねなくご相談いただけるような雰囲気づくりを大切にしてまいります 。また何かございましたら、いつでもお気軽にお声がけください。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

【相続登記の義務化】不動産の名義変更はいつまで?期限や手続きの流れを解説【全国対応】

ご家族が亡くなられた後、さまざまな手続きが必要になりますが、その中でも特に重要、かつ専門的な知識が必要なのが「不動産の名義変更(相続登記)」です。

「実家を相続したけれど、名義変更は急がなくてもいいの?」 「昔の権利書のままでも問題ない?」

これまで、不動産の名義変更には明確な期限がありませんでした。しかし、法律が変わり、2024年4月1日から相続登記が義務化されたことをご存知でしょうか?

この記事では、法改正のポイントや手続きの具体的な流れ、そして「自分でやる場合」と「専門家に任せる場合」の違いについて、高野司法書士事務所がわかりやすく解説します。

1.そもそも「相続登記(不動産の名義変更)」とは?

相続登記とは、亡くなられた方(被相続人)の名義になっている土地や建物を、相続した方(相続人)の名義に変更する手続きのことです。 これを放置すると、法務局の記録は亡くなった方のままとなり、将来その不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることができません。

これまでは「罰則」がなかったため、何代にもわたって名義変更が放置されるケース(所有者不明土地問題)が増えていました。そこで国は法律を改正し、義務化へと舵を切りました。

2.【最重要】2024年4月から始まった「義務化」と「罰則」

これから相続手続きをする方が絶対に知っておくべきポイントは以下の2点です。

① 「3年以内」の期限が設定されました

相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

② 過去の相続も対象です(遡及適用)

「法律が変わる前(2024年4月以前)に相続した不動産だから関係ない」というのは間違いです。 改正法施行前に発生した相続についても、義務化の対象となります。この場合、施行日(2024年4月1日)から3年間の猶予期間が設けられていますが、早めの対応が推奨されます。

③ 放置すると「10万円以下の過料」の対象に

正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料(行政上の罰金のようなもの)が科される可能性があります。

あわせて読みたい 令和6年4月から始まった義務化のルールや、期限の計算方法について詳しく解説しています。

3.不動産の名義変更、具体的な手続きの4ステップ

では、実際に名義変更を行うにはどのような手順が必要なのでしょうか。一般的な流れをご紹介します。

ステップ1:必要書類の収集

まず、相続人を確定させるために、亡くなった方の「出生から死亡まですべての戸籍謄本」を集める必要があります。転籍を繰り返している場合、全国各地の役所から取り寄せる必要があり、これだけで数ヶ月かかることも珍しくありません。 また、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書、不動産の固定資産評価証明書なども必要です。

★戸籍収集が便利になりました 広域交付制度の利用条件や、どこで取得できるかなどの詳細は「戸籍が最寄りの役所で取得できるようになります|広域交付制度を解説」で詳しくご紹介しています。

ただし、すべての戸籍が揃わないケースや、依然として取得に時間がかかる場合もあります。お急ぎの方や手続きを丸投げしたい方は、当事務所の「戸籍収集代行」もぜひご検討ください。

★必要書類をチェック 自分で手続きする場合に集める書類の一覧や、印鑑証明書などの有効期限について詳しく解説しています。

ステップ2:遺産分割協議

「誰が」「どの不動産を」相続するかを話し合います。 法律で決まった割合(法定相続分)通りに分けるのか、特定の誰かが引き継ぐのかを決め、合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。ここには相続人全員の実印と署名が必要です。

関連記事 遺産分割協議書の具体的な書き方や注意点についてはこちらを参考にしてください。

ステップ3:登記申請書の作成

法務局へ提出するための申請書を作成します。記載内容に一文字でも誤りがあると受け付けてもらえないため、非常に高い正確性が求められます。また、登録免許税(手数料)の計算も行う必要があります。

ステップ4:法務局へ申請・完了

管轄の法務局へ書類を提出します。審査を経て問題がなければ、1〜2週間程度で名義変更が完了し、新しい「登記識別情報通知(昔でいう権利証)」が発行されます。

4.自分でやる?司法書士に頼む?

- 平日に時間が取れない方: 役所や法務局の窓口は基本的に平日しか開いていません。戸籍収集や相談のために何度も仕事を休む必要があります。

- 相続関係が複雑な方: 前妻の子がいる、相続人が兄弟姉妹や甥姪に及ぶ、連絡が取れない親族がいる場合などは、全員の協力を取り付けるのに専門的なノウハウが必要です。

- 数次相続が発生している方: 「祖父の名義のまま父も亡くなり、自分が相続する」といった場合、過去に遡って複数の相続手続きを同時に行う必要があり、非常に複雑になります。

- 相続した不動産をすぐに売却したい方: 不動産を売るには、決済日までに確実に名義変更を完了させる必要があります。万が一、書類不備で登記が遅れると売買契約自体が破談になるリスクがあるため、スピードと正確性が求められます。

- 相続人の中に認知症の方や未成年者がいる方: 遺産分割協議を行うには「意思能力」が必要です。認知症等で判断能力が不十分な方がいる場合は「成年後見人」、未成年者がいる場合は「特別代理人」の選任が必要になるケースがあり、家庭裁判所での手続きも絡んできます。

ご自身で手続きを始めたものの、「戸籍の見方がわからない」「法務局で何度も書類の修正を指摘された」と、途中で断念して当事務所へ駆け込まれるケースも少なくありません。

5.不動産の名義変更は、高野司法書士事務所にお任せください

不動産は大切な資産であると同時に、手続きを間違えたり放置したりすると、将来的に「負動産」としてご家族の負担になるリスクもはらんでいます。 義務化が始まった今、正確かつ迅速に手続きを済ませておくことが、ご自身とご家族の安心につながります。

高野司法書士事務所では、横浜市青葉区での地域密着のサポートを大切にしながら、最新のオンラインシステムを活用し、全国の不動産相続に対応しています。

- 面倒な戸籍収集からすべて代行: お忙しいお客様に代わり、必要な書類をすべて収集します。

- 【全国対応】オンライン申請・Zoom相談に対応: 当事務所はオンライン申請に対応しているため、遠方の不動産でも手続き可能です。「実家は地方だが、住まいは都心」という場合でも、現地の法務局へ出向く必要はありません。 また、Zoomなどを使ったオンライン相談も可能です。「事務所まで行く時間がない」「遠方に住んでいる」という方も、ご自宅にいながら対面と同じようにご相談いただけます。(もちろん、当事務所での対面相談も大歓迎です)

- 明確な費用体系: 事前にしっかりとお見積りを提示し、ご納得いただいてから業務に着手します。

「3年の期限があるなんて知らなかった」「実家の名義がどうなっているか不安だ」 そのようにお考えの方は、期限ギリギリになって慌てる前に、まずは一度ご相談ください。

専門用語を使わず、分かりやすい言葉で、解決までの道筋をご提案させていただきます。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

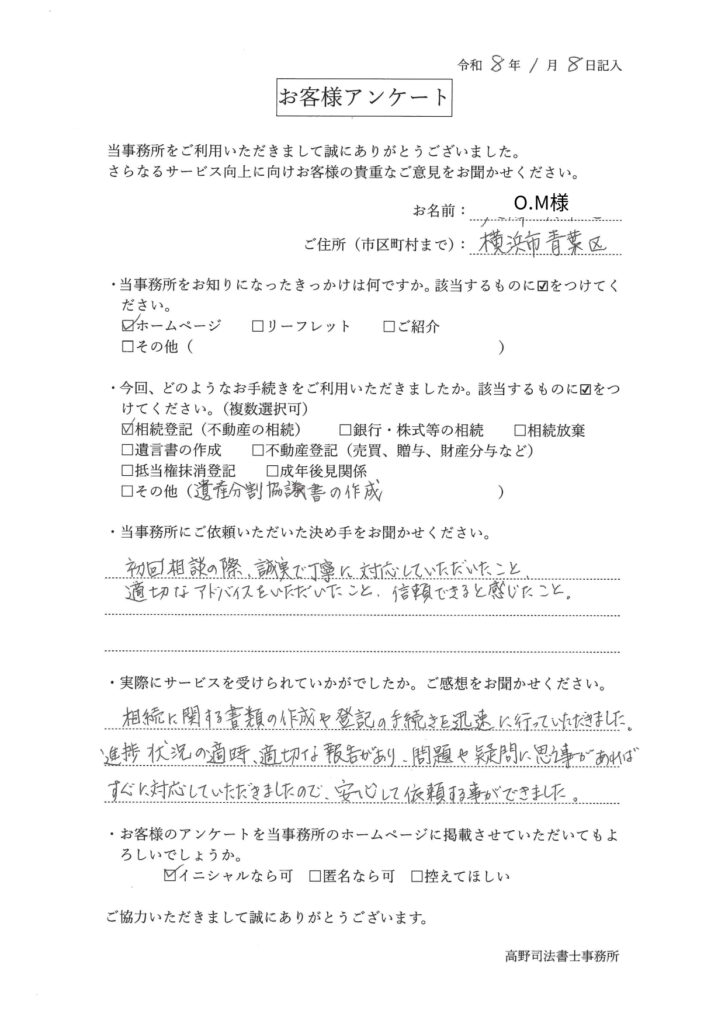

【横浜市青葉区・70代女性】「適切な報告で安心できた」と相続登記・遺産分割協議書作成のご感想

お名前: O.M様

年代・性別: 70代・女性

お住まい: 横浜市青葉区

ご相談内容: 相続登記(不動産の相続)、遺産分割協議書の作成

・当事務所をお知りになったきっかけは何ですか。該当するものに☑をつけてください。

☑ホームページ

・今回、どのようなお手続きをご利用いただきましたか。該当するものに☑をつけてください。(複数選択可)

☑相続登記(不動産の相続)☑その他(遺産分割協議書の作成)

・当事務所にご依頼いただいた決め手をお聞かせください。

・初回相談の際、誠実で丁寧に対応していただいたこと

・適切なアドバイスをいただいたこと

・信頼できると感じたこと

・実際にサービスを受けられていかがでしたか。ご感想をお聞かせください。

相続に関する書類の作成や登記の手続きを迅速に行っていただきました。進捗状況の適時、適切な報告があり、問題や疑問に思う事があればすぐに対応していただきましたので、安心して依頼する事ができました。

・お客様のアンケートを当事務所のホームページに掲載させていただいてもよろしいでしょうか。

☑イニシャルなら可 O.M様

当事務所からのコメント

O.M様、この度は相続登記および遺産分割協議書の作成をご依頼いただき、誠にありがとうございました。

同じ横浜市青葉区にお住まいのO.M様より、「誠実で丁寧」「信頼できる」といった温かいお言葉をいただき、司法書士として大変励みになります。

相続のお手続きは、完了までに期間を要することも多いため、「今どうなっているんだろう?」とご不安になられる方もいらっしゃいます。そのため当事務所では、お手続きの間も安心してお待ちいただけるよう、丁寧な経過報告や分かりやすいご説明を心がけております。

その点を評価いただき、「安心して依頼できた」とおっしゃっていただけたことは、私共にとって何よりの喜びです。今後も不動産のことでお困りの際は、いつでもお気軽にお声がけください。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

【保存版】登記識別情報通知(権利証)とは?シールは剥がすべき?紛失時の対応や相続での扱いを解説

不動産の購入や相続の手続きが終わった後、法務局から「登記識別情報通知(とうきしきべつじょうほうつうち)」という書類が届き、「これって何?」「すごく重要そうだけど、どう保管すればいいの?」と戸惑う方は少なくありません。

特に、書類の下部に貼られている目隠しシール(袋とじ)を見て、「これは剥がしてもいいのだろうか?」と悩む方が非常に多いです。

この書類は、いわば「現代版の権利証」であり、不動産の実質的な持ち主であることを証明する極めて重要なものです。扱いを間違えると、将来不動産を売却したり、担保に入れたりする際に大きなトラブルになる可能性があります。

今回は、この「登記識別情報」について、正しい保管方法、シールを剥がしてしまった時の対処法、紛失時の対応、そして相続での扱いまで、司法書士が「取扱説明書」として分かりやすく解説します。

1.そもそも「登記識別情報」とは?昔の「権利証」との違い

まず、基本的な用語を整理しましょう。

かつて、不動産の所有者には「登記済証(とうきずみしょう)」という書類が発行されていました。これが一般的に「権利証(けんりしょう)」と呼ばれていたものです。和紙のような紙で、法務局の赤いハンコ(朱印)が押されているのが特徴でした。

しかし、平成17年の不動産登記法改正により、オンライン化が進み、この「紙の権利証」は廃止されました。その代わりに導入されたのが「登記識別情報」です。

最も重要なのは「12桁のパスワード」

「登記識別情報」の本質は、紙そのものではなく、そこに記載されている12桁の英数字からなる符号(パスワード)です。

このパスワードを知っていることこそが、「真の所有者である証」となります。不動産を売却したり、銀行からお金を借りて抵当権を設定したりする際には、このパスワードを法務局に提供することで本人確認を行います。

つまり、この12桁のパスワードは、不動産取引における「実印」や「キャッシュカードの暗証番号」と同じくらい重要なものなのです。

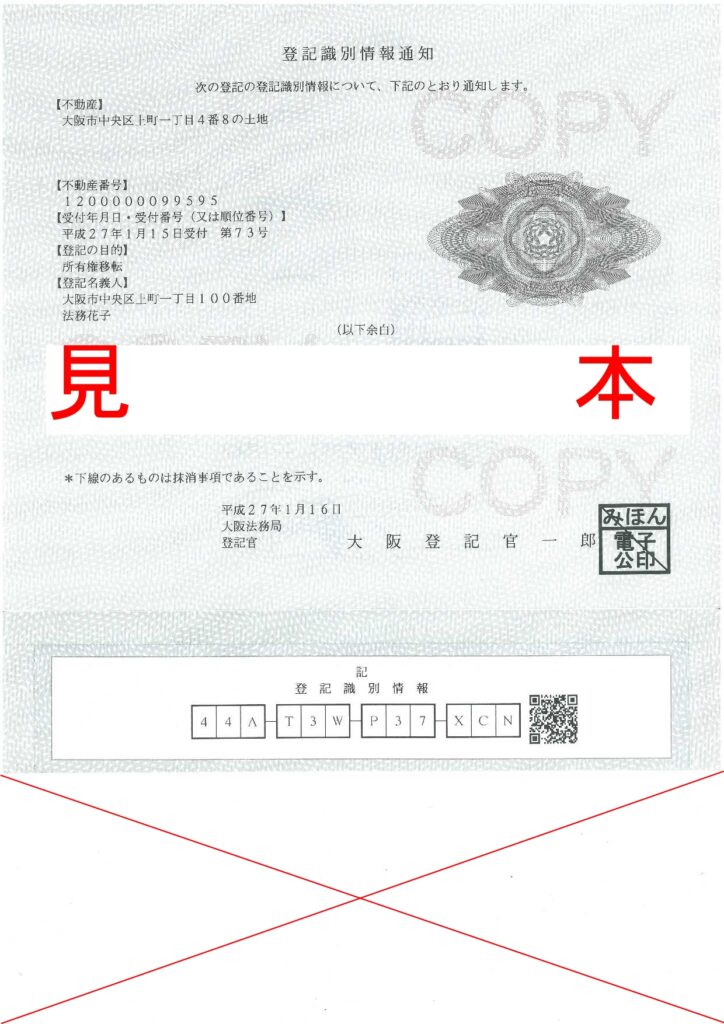

2.【見本】これが登記識別情報通知です

では、実物はどのようなものでしょうか。お手元の書類と見比べてみてください。(出典:法務省)

A4サイズの緑色の用紙で、最下部が緑色の目隠しシールや袋とじで隠されています。剥がすとこのように「12桁の符号(英数字)」と「QRコード」が現れます。

この12桁の符号こそが、あなたの不動産を守る「暗証番号」です。この見本のように番号が丸見えの状態だと、万が一他人の目に触れた際に、大切な権利を悪用されるリスクが生じてしまいます。

3.【一番多い質問】目隠しシールは剥がしていいの?

結論から申し上げます。 目隠しシールは、絶対に剥がさないでください。

多くの方が「届いたら内容を確認しなくては」と剥がしてしまいがちですが、これはNG行為です。

なぜなら、シールを剥がして12桁のパスワードが誰かの目に入ってしまうと、その時点で「権利証としてのセキュリティ効果が失われる」からです。万が一、このパスワードと実印、印鑑証明書がセットで悪意のある第三者に渡ってしまうと、勝手に不動産を売却されてしまうリスクすらあります。

いつ剥がすのが正解?

シールを剥がすのは、不動産を売却する、贈与する、担保に入れるといった具体的な手続きを行う「直前」です。通常は、登記手続きの依頼を受けた司法書士の方で、登記申請の際に開封するケースが多いと思います。それまでは、未開封のまま保管するのが最も安全です。

もし、剥がしてしまったら?

すでに剥がしてしまった場合でも、ただちに不動産の権利を失うわけではありません。ご安心ください。 ただし、パスワードが露見している状態ですので、以下の対策を強くお勧めします。

- 誰にも見られない場所に厳重に保管する(金庫など)。

- コピーを取ったり、スマホで撮影したりしない(データ流出のリスクになります)。

4.【トラブル】紛失してしまった!再発行はできる?

「何年も前のことで、どこにしまったか分からない」「火事や盗難で失くしてしまった」という場合、非常に不安になるかと思います。

残念ながら、いかなる理由があっても登記識別情報の再発行は一切できません。これは、なりすましによる不正な再発行を防ぐための厳格なルールです。

紛失しても、不動産の取引は可能です

「それじゃあ、もう家を売れないの?」と絶望する必要はありません。権利証(登記識別情報)がない場合でも、以下の代替手段によって本人確認を行い、手続きを進めることができます。

- 司法書士による「本人確認情報」の作成 司法書士が所有者ご本人と直接面談し、運転免許証などで厳格な本人確認を行った上で、「間違いなく本人である」という証明書を作成します。実務ではこの方法が最も一般的です。(※別途費用がかかります)

- 法務局からの「事前通知」制度 登記の申請後、法務局から所有者の住所宛に「本当にあなたが申請したのですか?」という確認書類が届きます。これに実印を押して返送することで手続きが完了します。(※時間がかかります)

紛失に気づいたら、まずは落ち着いて探し、どうしても見つからない場合は、将来の取引時に司法書士へその旨を伝えれば問題ありません。不安な場合は、法務局で「失効の申出」を行い、現在のパスワードを無効化することも可能です(ただし、新しいパスワードは発行されません)。

5.【相続】相続手続きに「親の権利証」は必要?

最後に、相続の場面での扱いについてです。

「亡くなった親の名義を自分に変えたい(相続登記)」という場合、親が持っていた古い権利証や登記識別情報は、原則として提出不要です。

なぜなら、相続は人の死亡という事実によって当然に権利が移転するものであり、被相続人(亡くなった方)の意思確認(=権利証の提示)は必要ないとされているからです。

相続登記が終わると「新しい登記識別情報」が発行されます

相続登記が完了し、あなたが新しい不動産の所有者になると、あなたの名前で、新しい「登記識別情報通知」が法務局から発行されます。

これが、あなたにとっての「新しい権利証」となります。届いたら、これまで解説したように、シールは剥がさず、金庫や仏壇の引き出しなど、実印と同じくらい大切な場所に厳重に保管してください。

6.登記の専門家・高野司法書士事務所にお任せください

登記識別情報は、あなたの貴重な財産を守るための大切な鍵です。 「シールを剥がしてしまった」「見当たらない」といったトラブルがあっても、適切な対処法を知っていれば慌てる必要はありません。

当事務所では、以下のようなサポートを行っております。

- 正確な相続登記: 戸籍収集から登記申請まで、スムーズに名義変更を完了させます。

- 権利証紛失への対応: 権利証をなくしてしまった場合でも、「本人確認情報」の作成等により、安全に売却や生前贈与の手続きを進めることが可能です。

- 将来を見据えたコンサルティング: 登記だけでなく、遺言や家族信託を組み合わせた最適な財産承継をご提案します。

「この古い書類、どうすればいいの?」「シールを剥がしてしまったけど大丈夫?」といった小さなお悩みでも構いません。地域に根ざした相続のプロとして、丁寧にお話を伺います。

まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

【相続】タンス預金はなぜバレる?税務署が隠し財産を見抜く5つの理由

「親が亡くなり、遺品整理をしていたらタンスの奥から多額の現金が出てきた」 「銀行から引き出した現金を自宅に保管していた場合、相続税の申告は必要なの?」

相続の手続きを進める中で、こうした「タンス預金(自宅保管の現金)」の扱いに悩む方は少なくありません。中には、「銀行口座に入っているわけではないし、現金なら税務署にバレないだろう」と考えてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、結論から申し上げますと、タンス預金は税務署に高い確率でバレます。 安易に隠してしまうと、後から「重加算税」などの重いペナルティを課されるだけでなく、相続人同士のトラブルに発展する可能性もあります。

今回は、なぜ税務署は隠し財産を見抜くことができるのか、その「5つの理由」と、タンス預金が見つかった場合の正しい対処法について、相続の専門家である司法書士の視点から解説します。

1.そもそも「タンス預金」も相続税の対象になる?

まず大前提として、タンス預金(手元現金)も立派な相続財産です。

相続税は、亡くなった方(被相続人)が保有していた「経済的価値のあるすべてのもの」に対して課税されます。預貯金、不動産、株式はもちろんのこと、自宅の金庫やタンス、仏壇の引き出しに入っていた現金も、すべて合算して申告する必要があります。

「へそくりだから」「家族も知らなかったから」という理由は通用しません。もし、これを除外して遺産分割協議を行ったり、税務申告を行ったりした場合、脱税や申告漏れとみなされるリスクがあります。

2.税務署がタンス預金を見抜く5つの理由

「現金そのものに名前は書いていないのに、なぜ税務署にバレるのか?」 多くの方が疑問に思う点ですが、日本の税務署(国税局)の調査能力は極めて高いです。彼らは現物を探すのではなく、「お金の流れ」と「データの整合性」からタンス預金の存在をあぶり出します。

ここでは、税務署がタンス預金を見抜く主な5つの手法を解説します。

1. 国税総合管理システム(KSK)によるデータ分析

税務署はKSK(国税総合管理システム)という巨大なデータベースを持っています。ここには、国民の過去の所得税の申告内容、固定資産の保有状況、支払調書などの情報が集約されています。

税務署は、亡くなった方の過去の収入から「これくらいの資産が残っているはずだ」という理論上の数値を算出します。 例えば、生涯で3億円の収入があったはずの人が、預金500万円しか申告していない場合、「差額はどこに消えたのか?(タンス預金ではないか?)」とシステムがアラートを出します。このデータとの乖離(かいり)が、調査のきっかけとなります。

2. 過去10年分の預金口座の入出金履歴

相続が発生すると、税務署は職権で金融機関に対し、被相続人の過去の取引履歴(通常過去10年分、場合によってはそれ以上)を照会することができます。

- 亡くなる直前の多額の引き出し

- 定期的な数十万円単位の引き出し

- 使途が不明な出金

これらは徹底的にチェックされます。「生活費に使った」と主張しても、領収書がなかったり、生活水準と比べて金額が大きすぎたりする場合は、「手元に現金として残っている」と判断されます。

3. 相続人(家族)の預金口座の動き

調査の対象は、亡くなった本人だけではありません。配偶者や子供、孫などの口座もチェックされます。 これを「名義預金」の調査といいます。

例えば、専業主婦である妻の口座に多額の入金があったり、収入に見合わない預金額があったりする場合、「夫(被相続人)の財産を移しただけではないか」と疑われます。また、相続発生直後に相続人の口座へ急な入金があれば、タンス預金を移したことがすぐに露呈します。

4. 不動産や高級車の購入履歴

税務署は登記情報も把握しています。もし、相続税の申告額が少ないにもかかわらず、相続人が相続直後にローンを組まずに不動産を購入したり、高級車を一括払いで購入したりしていれば、「その資金源は申告していないタンス預金ではないか?」と疑われます。

5. 相続税調査官による実地調査

データ分析で「怪しい」と判断された場合、税務調査官が自宅へやってくる「実地調査」が行われます。 調査官はプロフェッショナルです。金庫の中身はもちろん、タンスの裏、床下、怪しい封筒の束、さらには家族の会話の端々から隠し財産を見つけ出します。「お父様は現金を好む方でしたか?」といった何気ない質問から、タンス預金の存在を特定していくのです。

3.バレた時の代償は大きい!ペナルティとリスク

もしタンス預金を隠して申告し、それが税務調査で発覚した場合、本来払うべき税金に加えて、重いペナルティが課せられます。

- 過少申告加算税: 本来の税額より少なく申告していた場合の罰金。

- 延滞税: 納付が遅れたことによる利息のような税金。

- 重加算税: ここが最も恐ろしい点です。 「わざと隠した(仮装・隠蔽)」と判断された場合、最大40%もの重加算税が課されます。

また、税金の問題だけでなく、遺産分割協議のやり直しが必要になることも大きなリスクです。 「お兄ちゃん、実はタンス預金を隠し持っていたの?」と他の相続人にバレれば、親族間の信頼関係は崩壊し、泥沼の争いに発展しかねません。

4.タンス預金が見つかったらどうすべき?

実家の片付けなどでタンス預金が見つかった場合、以下の手順で適切に処理を行うことが、結果的に自分自身を守ることになります。

- 金額を正確に数える いつ、どこから、いくら出てきたかを記録し、証拠として写真を撮っておきましょう。

- 財産目録に記載する 預貯金や不動産と同じように、「現金」として財産目録に計上します。

- 遺産分割協議書に明記する 誰がその現金を相続するのかを話し合い、遺産分割協議書に「現金 〇〇円」と記載します。

- 正直に申告する 相続税の申告が必要な場合は、包み隠さず税理士に伝え、申告書に記載します。

5.相続手続きは「正確な財産調査」から始まります

タンス預金に限らず、株式、不動産、借金など、相続財産の全容を把握するのは非常に労力がかかる作業です。 「うっかり申告漏れをしてしまった」「後から借金が見つかって大変なことになった」という事態を防ぐためには、初期段階での正確な財産調査と、法的に有効な遺産分割協議書の作成が不可欠です。

高野司法書士事務所にお任せください

「実家から現金が出てきたけれど、どう扱えばいいかわからない」 「相続財産がどれくらいあるのか、正確に調査したい」 「後々のトラブルを防ぐために、きちんとした遺産分割協議書を作りたい」

このようにお悩みの方は、ぜひ高野司法書士事務所にご相談ください。

当事務所は、相続・遺言手続きを専門とする司法書士事務所です。 複雑な戸籍の収集から、預貯金・株式の解約手続き、不動産の名義変更、そしてもっとも重要な「遺産分割協議書」の作成まで、相続に関する手続きをトータルでサポートいたします。

タンス預金を含め、財産をどのように分けるのがご家族にとって一番円満か、法的な観点からアドバイスさせていただきます。また、相続税の申告が必要な場合は、信頼できる提携税理士をご紹介し、ワンストップで対応できる体制を整えております。

「隠す」のではなく「正しく引き継ぐ」ことが、故人の想いを大切にする一番の方法です。 無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。お客様の不安を取り除き、スムーズな相続完了まで伴走いたします。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

【横浜市青葉区・60代男性】「説明がやわらかく誠実」相続・不動産登記のご感想

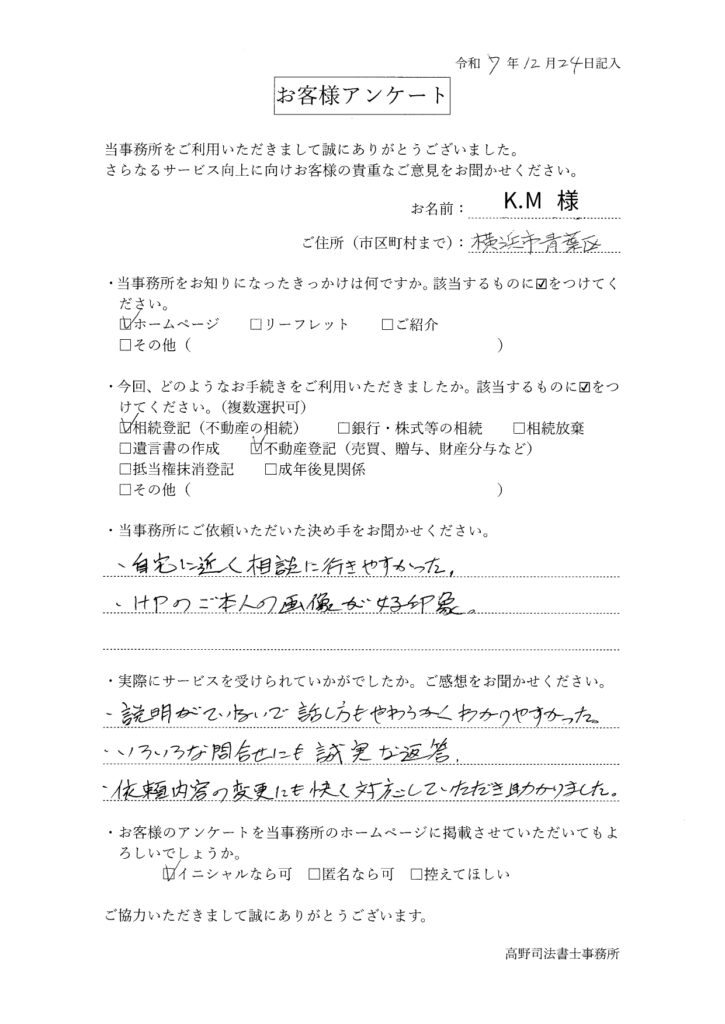

お名前: K.M様

年代・性別: 60代・男性

お住まい: 横浜市青葉区

ご相談内容: 相続登記、不動産登記(売買・贈与など)

・当事務所をお知りになったきっかけは何ですか。該当するものに☑をつけてください。

☑ホームページ

・今回、どのようなお手続きをご利用いただきましたか。該当するものに☑をつけてください。(複数選択可)

☑相続登記(不動産の相続)☑不動産登記(売買)

・当事務所にご依頼いただいた決め手をお聞かせください。

・自宅に近く相談に行きやすかった。

・HPのご本人の画像が好印象。

・実際にサービスを受けられていかがでしたか。ご感想をお聞かせください。

・説明がていねいで話し方もやわらかくわかりやすかった。

・いろいろな問合せにも誠実な返答。

・依頼内容の変更にも快く対応していただき助かりました。

・お客様のアンケートを当事務所のホームページに掲載させていただいてもよろしいでしょうか。

☑イニシャルなら可 K.M様

当事務所からのコメント

K.M様、この度は相続登記および不動産登記のご相談をいただき、誠にありがとうございました。

同じ横浜市青葉区にお住まいということで、「自宅から近く相談に行きやすかった」とのお言葉をいただき、地域に根差した事務所として大変嬉しく思います。また、ホームページの私の写真を見て安心感を持っていただけたことも、大きな励みになります。

お手続きの過程で、ご依頼内容の変更や様々なご質問をいただきましたが、ご不安を一つずつ解消しながら進めることができ、私共も安心いたしました。難しい専門用語を使わず、「やわらかく、わかりやすい説明」を行うことは、私が最も大切にしている姿勢の一つです。

今後も、青葉区を中心とした地域の皆様の身近な相談窓口として、誠実な対応を続けてまいります。また不動産のことや相続のことでお困りの際は、いつでもお気軽にお立ち寄りください。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

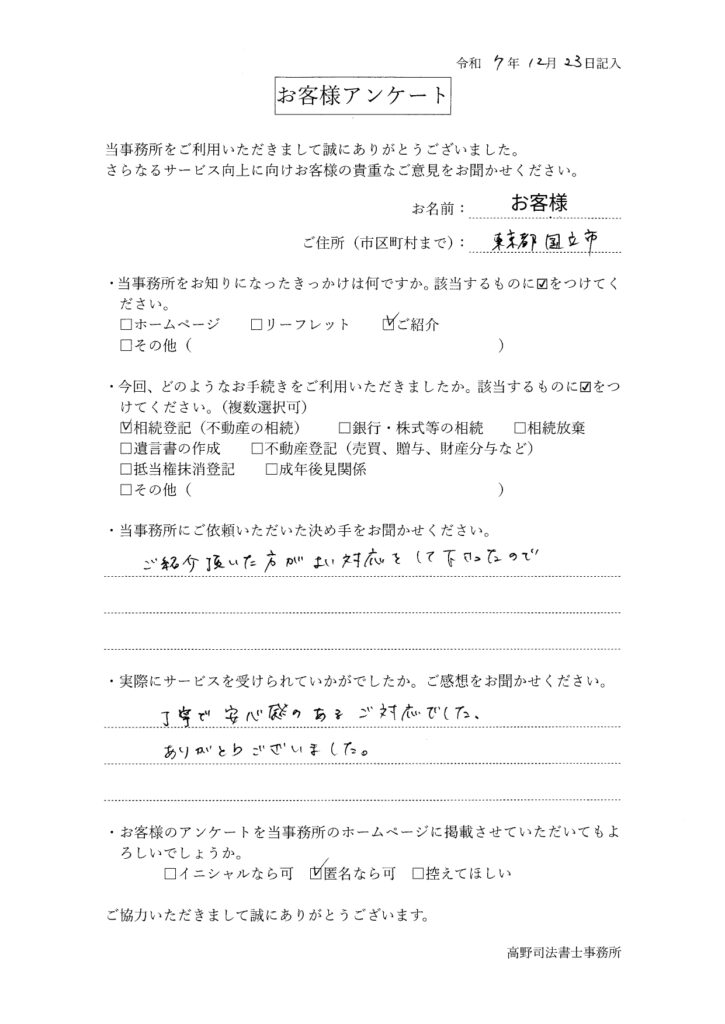

【東京都国立市・40代女性】税理士よりご紹介「安心感のある対応」と相続登記のご感想

お名前: 匿名希望

年代・性別: 40代・女性

お住まい: 東京都国立市

ご相談内容: 相続登記(不動産の相続)

・当事務所をお知りになったきっかけは何ですか。該当するものに☑をつけてください。

☑ご紹介

・今回、どのようなお手続きをご利用いただきましたか。該当するものに☑をつけてください。(複数選択可)

☑相続登記(不動産の相続)

・当事務所にご依頼いただいた決め手をお聞かせください。

ご紹介頂いた方がよい対応をして下さったので

・実際にサービスを受けられていかがでしたか。ご感想をお聞かせください。

丁寧で安心感のあるご対応でした。ありがとうございました。

・お客様のアンケートを当事務所のホームページに掲載させていただいてもよろしいでしょうか。

☑匿名なら可

当事務所からのコメント

この度は、相続登記(不動産の名義変更)のご相談をいただき、誠にありがとうございました。

今回は、税理士の先生からのご紹介ということで、大切な相続登記のお手続きを当事務所にお任せいただきました。「紹介者の対応が良かったので」という決め手を伺い、これまで積み重ねてきた信頼の輪が広がっていることを大変嬉しく、身の引き締まる思いです。

当事務所では専門家ネットワークを活かし、お客様にとって最もスムーズで安心感のある解決策をご提案できるよう努めております。

今後も「高野さんに頼んでよかった」と言っていただけるよう、精進してまいります。また何かお困りごとがございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

2025年を振り返って。相続のご相談が増えた一年と、司法書士として感じたこと

2025年も終わりに近づき、開業2年目としてこの1年を振り返る時期となりました。今年も多くの方から相続に関するご相談をいただき、心より感謝申し上げます。

昨年と比べても、相続登記や相続放棄、遺産分割協議に関するご相談は明らかに増えており、相続手続きを「後回しにせず、専門家に相談しよう」と考える方が増えてきた印象を強く受けています。

本記事では、司法書士として実際に相続実務に携わってきた立場から、2025年の相続相談の傾向や変化、そしてこれから注意しておきたいポイントを総括としてまとめていきます。

1.2025年は相続実務の「転換点」となった一年

2025年は、相続実務において一つの「転換点」と言える年でした。

特に大きかったのが、相続登記の義務化が現実的なものとして広く認識され始めたことです。「そのうちやればいい」「今は困っていないから大丈夫」と考えられていた相続登記について、将来的な罰則やリスクを意識し、早めに動こうとする方が増えました。

その結果、

- 何十年も名義変更されていない不動産

- 相続人が増えてしまい、話し合いが難しくなったケース

- 書類の収集が想像以上に大変だったケース

など、時間の経過が問題を複雑にしてしまった相続が数多く見受けられました。

一方で、「今のうちに整理しておこう」という前向きな相談も増え、相続に対する意識そのものが少しずつ変わってきていると感じています。

2.開業2年目として感じた「相続相談の増加」

開業2年目となる2025年は、昨年以上に多くの相続相談をお受けしました。

特に印象的だったのは、

- インターネットで情報を調べた上で相談に来られる方

- 「まずは話を聞いてほしい」と初回相談を重視される方

- 手続きの全体像を整理したいというニーズ

が増えてきたことです。

相続は、法律・税金・不動産・家族関係が絡み合う分野です。「何から手をつければよいか分からない」という状態で悩み続けてしまう方が非常に多いのが現実です。

そのため、最初の段階で状況を整理し、「今やるべきこと」「今はやらなくてよいこと」を明確にするだけでも、大きな安心につながるケースが多くありました。

3.2025年に特に多かった相続相談の内容

相続登記を長年放置していたケース

最も多かったのが、相続登記を何年も放置してしまっていたケースです。

「親が亡くなった当時は忙しくてそのままにしてしまった」

「兄弟間で話がまとまらず、時間だけが過ぎてしまった」

このような事情は決して珍しくありません。

しかし、放置期間が長くなるほど、

- 相続人が増える

- 戸籍の収集が大変になる

- 不動産の処分や活用ができなくなる

といった問題が生じやすくなります。

相続人同士が疎遠・連絡が取れないケース

相続人同士が疎遠になっている、あるいは連絡先が分からないというご相談も多くありました。

このような場合、遺産分割協議が進まず、「何もできないまま時間が経ってしまう」という状況に陥りがちです。

司法書士としては、戸籍の収集を通じて相続関係を整理し、現実的な進め方を一緒に考えていくことが重要だと感じています。

相続放棄をすべきか判断に迷っているケース

「借金があるかもしれない」

「財産状況がよく分からない」

こうした理由から、相続放棄をすべきかどうか迷われる方も多くいらっしゃいました。

相続放棄は期限や注意点が多く、誤った判断をすると取り返しがつかない場合もあります。

そのため、状況を整理した上で、本当に相続放棄が必要なのかを冷静に判断することが大切です。

4.「もっと早く相談すればよかった」と言われる理由

相続相談をお受けする中で、よく耳にする言葉があります。

「もっと早く相談すればよかったです。」

相続は、問題が表面化するまで動きにくい分野です。しかし、実際には早めに相談していれば、もっと簡単に解決できたというケースが少なくありません。

- 書類の取得がスムーズだった

- 相続人同士の関係がまだ良好だった

- 選択肢が多く残されていた

このような状況であれば、手続きの負担は大きく軽減されます。

5.相続手続きにおける司法書士の役割とは

相続手続きにおいて、司法書士は主に次のような役割を担います。

- 相続関係の調査・整理

- 相続登記の申請

- 遺産分割協議書の作成サポート

- 相続放棄の手続き支援

税務申告が必要な場合は税理士と、紛争性が高い場合は弁護士と連携しながら、相続手続きをスムーズに進めていくことが可能です。

「どこに相談すればよいか分からない」という段階でも、まずは司法書士に相談することで道筋が見えるケースは多くあります。

6.横浜市青葉区で地域密着型の司法書士として大切にしていること

当事務所では、横浜市青葉区を中心に、地域に根付いた相続サポートを行っています。

相続は、一度きりの手続きであることがほとんどです。

だからこそ、

- 分かりやすい説明

- 気軽に相談できる雰囲気

- 無理に手続きを勧めない姿勢

を大切にしています。

「こんなことを聞いてもいいのだろうか」そう感じる前に、まずはお話しいただければと思います。

7.これからも地域に根付いた司法書士として

2025年も、多くのご相談を通じてさまざまな相続に向き合ってきました。ご相談いただいた皆さまに、改めて感謝申し上げます。

相続は、決して特別な人だけの問題ではありません。誰にでも起こり得る身近な問題だからこそ、気軽に相談できる専門家の存在が重要だと考えています。

これからも横浜市青葉区を中心に、地域に根付いた司法書士として、相続でお困りの方のお力になれるよう努めてまいります。

相続について少しでも不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

年末年始休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、当事務所では以下の期間を年末年始休業とさせていただきます。

令和7年12月27日(土)~令和8年1月4日(日)

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

神奈川県横浜市青葉区にある高野司法書士事務所の高野直人です。遺言書作成や相続登記、相続放棄など、相続に関する手続きを中心にお手伝いしています。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。当事務所では、平日夜間や土日祝日の無料相談も行っており、お一人おひとりに丁寧に対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。